こんにちは。障害年金の手続きを支援している社会保険労務士の小川早苗です。このサイトでは障害年金の受給に関する様々な情報をお伝えしています。

今回は、精神障害での障害年金の請求で重要とされている「等級判定ガイドライン」についてのお話です。

等級判定ガイドラインとは

「等級判定ガイドライン」とは、精神障害・知的障害・発達障害の等級判定が適正に行われるように、従来より運用している「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」を補うかたちで策定されたものです。

正式名称は「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」といいます。

厚生労働省(日本年金機構)から事務連絡として発出され、平成28年9月1日から運用されています。

等級判定ガイドラインの対象傷病

等級判定ガイドラインで判定が行われる対象傷病は、障害認定基準 第3第1章第8節「精神の障害」に定める傷病です。

- 統合失調症、統合失調症型障害、妄想性障害

- 気分(感情)障害

- 症状性を含む器質性精神障害

- 知的障害

- 発達障害

なお、「精神の障害」に区分されない、そのほかの傷病(眼の障害、聴覚の障害、肢体の障害、呼吸器疾患・心疾患・腎疾患・肝疾患・血液・造血器・悪性新生物などによる障害など)には、このような等級判定ガイドラインはありません。従来どおり「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」を参考に認定されます。

障害等級の目安・考慮すべき要素の例が示された

等級判定ガイドラインの中で、精神の障害の等級判定は以下のように行うことが示されています。

- ガイドラインで定める「障害等級の目安」を参考としつつ

- ガイドライン中の「総合評価の際に考慮すべき要素の例」で例示する要素を考慮したうえで

- 障害認定診査医員(認定医)が専門的な判断に基づき、総合的に判定(総合評価)する

なお、上記の「③ 総合評価」は次のように行うとされています。

- 目安とされた等級の妥当性を確認するとともに

- 目安だけでは捉えきれない障害ごとの特性に応じた考慮すべき要素を、診断書等の記載内容から詳しく診査したうえで

- 最終的な等級判定を行う

等級判定ガイドラインの中で画期的なのは、「障害等級の目安」と「考慮すべき要素の例」が示されたことです。

これにより、障害年金の等級判定は、従来と同様に診断書や申立書の内容を元にして総合的に認定するとはされているものの、特に診断書や申立書の中で、どの内容に着目して判定するかが明らかになりました。

したがって、精神の障害年金を請求する際には、提出書類のどこに着目して等級判定が行われるのかを理解した上で、着目される内容について事実が正しく(過不足なく)記載されているかを注意深くチェックすることが大切といえます。

それでは、「障害等級の目安」と「考慮すべき要素の例」の具体的な内容を順に見ていきましょう。

障害等級の目安とは

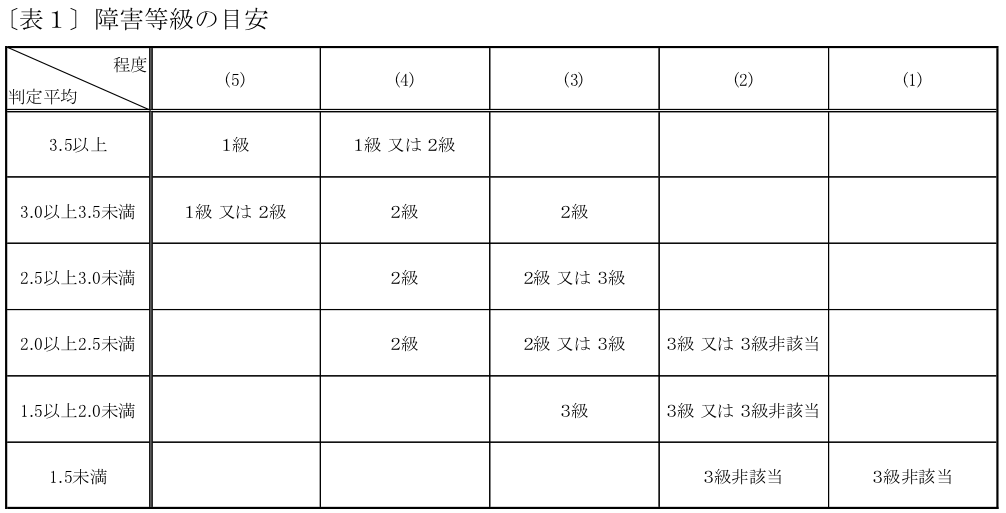

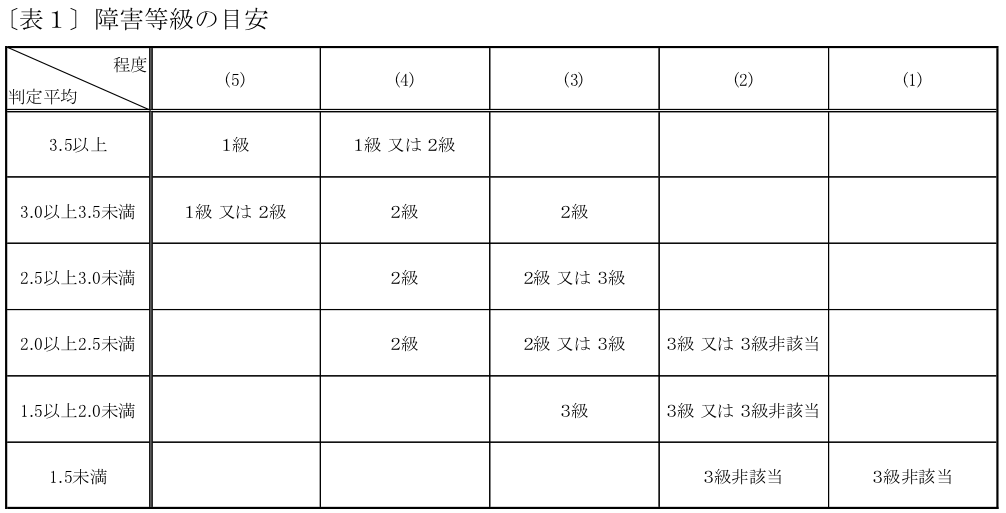

障害等級の目安とは、診断書の記載項目の中の2つの内容を組み合わることによってどの障害等級に該当するかの目安を示した表のことです。

表を見て分かるように、「判定平均」と「程度」の組み合わせで目安をつけるようになっています。

診断書のどこを見ればよいか

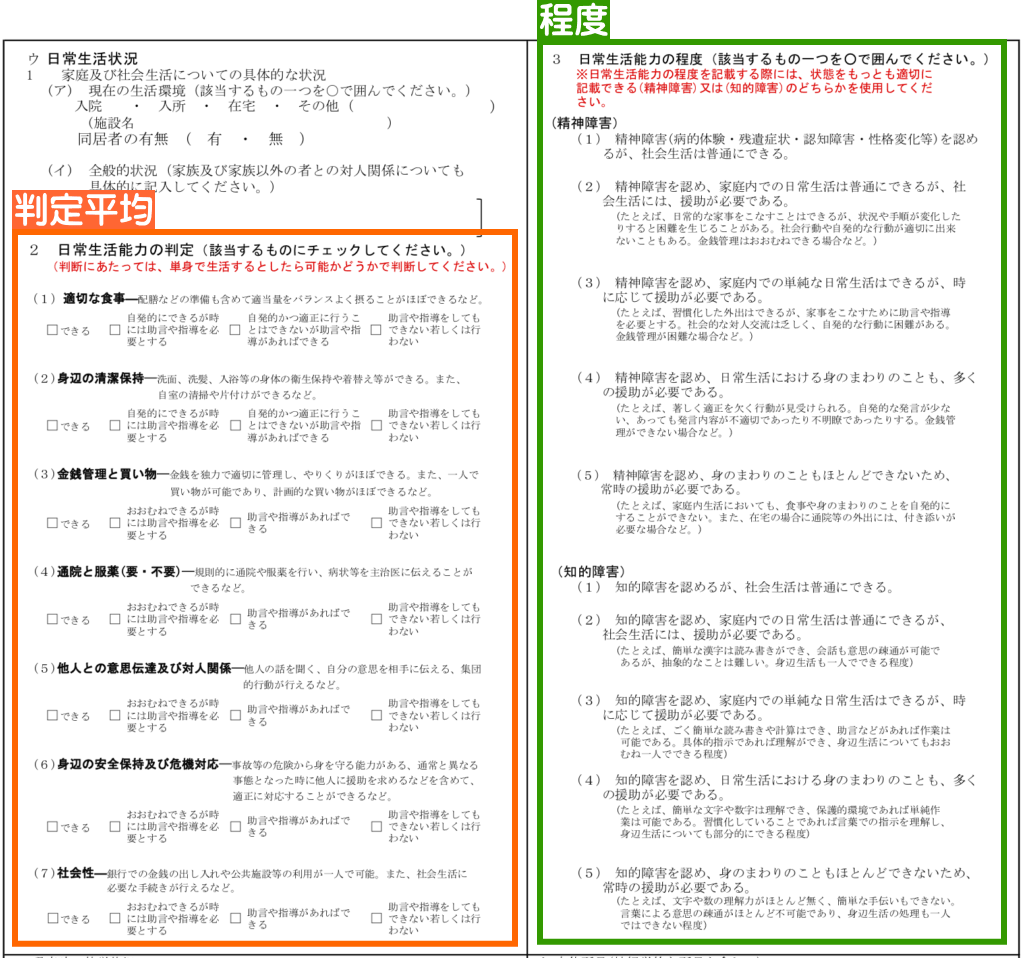

障害等級の目安の表では、「判定平均」と「程度」を用います。

これは診断書(精神の障害用)の裏面にある記載項目を点数化したものです。

- 判定平均 →「日常生活能力の判定」の(1)~(7)の評価を点数化したものの平均

- 程度 →「日常生活能力の程度」

「日常生活能力の判定」の評価の平均(判定平均)

診断書裏面の左側の上から9行目あたりに「2 日常生活能力の判定」があります。

ここでは(1)から(7)までの日常生活の7つの場面において、疾患による制限の度合いを、それぞれ4段階で評価することになっています。

- 適切な食事

- 身辺の清潔保持

- 金銭管理と買い物

- 通院と服薬

- 他人との意思伝達及び対人関係

- 身辺の安全保持及び危機対応

- 社会性

それぞれの項目における4段階評価を、程度の軽い方から重い方(左から右)に向かって1〜4の点数に置き換えます。障害の状態が重い(疾患による制限の度合いが大きい)ほど点数が高いことになります。

- 1点:できる

- 2点:おおむね(自発的に)できるが時には助言や指導を必要とする

- 3点:(自発的かつ適正に行うことはできないが)助言や指導があればできる

- 4点:助言や指導をしてもできない若しくは行わない

この7項目の平均点(7項目の点数の合計 ÷ 7)を計算します。これが「判定平均」です。

判定方法については以下の記事で解説しています。

精神の障害年金における日常生活能力の判定とは

精神の障害年金における日常生活能力の判定とは

「日常生活能力の程度」の評価(程度)

診断書裏面の右側に「3 日常生活能力の程度」があります。

ここでは、日常生活全般において、疾患による制限の度合いを5段階で評価することになっています。

「精神障害」と「知的障害」の2つの欄があり、請求傷病に知的障害が含まれているなら「知的障害」欄で、そうでない場合は「精神障害」欄で、どちらか一方を用いて判定します。

数字が大きいほど障害の程度が重い(疾患による制限の度合いが大きい)といえます。

この日常生活能力の程度の5段階評価が「程度」です。

日常生活能力の程度の評価方法については、以下の記事で解説しています。

精神の障害年金における日常生活能力の程度とは

精神の障害年金における日常生活能力の程度とは

障害等級の目安の表

上で算出した「判定平均」と「程度」を組み合わせて、どの障害等級に相当するのかの目安を示したものが下表(再掲載)です。

なお、障害基礎年金を認定する場合は、3級と書かれている箇所は「2級非該当」と置き換えて考えます。

【例】

判定平均:2.3

程度(3)

⇒「2級または3級」

(障害基礎年金の場合は「2級または2級非該当」)

障害等級の目安における留意事項

障害等級の目安における留意事項として、以下のことが示されています。

- 「判定平均」と「程度」との整合性が低く、参考となる目安がない場合は、必要に応じて診断書を作成した医師に内容確認をするなどしたうえで、「判定平均」と「程度」以外の診断書等の記載内容から様々な要素を考慮のうえ、総合評価を行うこと

- 目安が「2級又は3級」など複数になる場合は、総合評価の段階で、両方の等級に該当する可能性を踏まえて、慎重に等級判定を行うこと

- この目安は、総合評価時の参考とするが、個々の等級判定は、診断書等に記載されている他の要素も含めて総合的に評価されるものであり、目安と異なる認定結果となることもあり得ることに留意して用いること

考慮すべき要素の例とは

障害等級は、障害等級の目安のままで認定されるわけではありません。

提出書類(診断書や申立書)の様々な部分の記載内容を考慮して、認定医が総合評価を行うことによって判定されます。

この総合評価を行う際に、「考慮することが妥当と考えられる要素」とその「具体的な内容例」を示したものが「総合評価の際に考慮すべき要素の例」です。

考慮すべき5つの分野

考慮すべき要素の例は、5つの分野に分けられています。

- 現在の病状又は状態像

- 療養状況

- 生活環境

- 就労状況

- その他

この5つの分野について、それぞれ、共通事項・精神障害・知的障害・発達障害に分けて、考慮すべき要素とその具体的な内容例が示されています。

具体的な考慮すべき要素の例

「総合評価の際に考慮すべき要素の例」の全文は、こちらをご覧ください。

内容は多岐にわたるため、ここでは一部をピックアップしてご紹介します。

- ひきこもりについては、精神障害の病状の影響により、継続して日常生活に制限が生じている場合は、それを考慮する。

- 精神障害で、適切な治療を行っても症状が改善せずに、重篤なそうやうつの症状が長期間持続したり、頻繁に繰り返している場合は、1級または2級の可能性を検討する。

- 知的障害の場合、知能指数を考慮する。ただし、知能指数のみに着眼することなく、日常生活の様々な場面における援助の必要度を考慮する。

- 発達障害の場合、知能指数が高くても日常生活能力が低い(特に対人関係や意思疎通を円滑に行うことができない)場合は、それを考慮する。

- 通院の状況(頻度・治療内容など)、薬物治療を行っている場合は、その目的や内容(種類・量・期間など)、服薬状況を考慮する。通院や薬物治療が困難又は不可能である場合は、その理由や他の治療の有無、その内容を考慮する。

- 精神障害で入院中の場合、病棟内で、本人の安全確保などのために常時個別の援助が継続して必要な場合は、1級の可能性を検討する。

- 精神障害で在宅療養の場合、在宅で、家族や重度訪問介護等から常時援助を受けて療養している場合は、1級または2級の可能性を検討する。

- 独居であっても、日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによって生活できている場合(現に家族等の援助や福祉サービスを受けていなくても、その必要がある状態の場合も含む)は、それらの支援の状況(または必要性)を踏まえて、2級の可能性を検討する。

- 入所施設やグループホーム、日常生活上の援助を行える家族との同居など、支援が常態化した環境下では日常生活が安定している場合でも、単身で生活するとしたときに必要となる支援の状況を考慮する。

- 労働に従事していることをもって、ただちに日常生活能力が向上したものと捉えず、療養状況、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認した上で日常生活能力を判断する。

- 援助や配慮が常態化した環境下では安定した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される状態を考慮する。

- 就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討する。

- 障害者雇用制度を利用しない一般企業や、自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討する。

- 就労の影響により、就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下していることが客観的に確認できる場合は、就労の場面と、就労以外の場面の両方の状況を考慮する。

- 「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」に齟齬があれば、それを考慮する。

- 知的障害の場合、特別支援教育、またはそれに相当する支援の教育歴がある場合は、2級の可能性を検討する。

考慮すべき要素における留意事項

考慮すべき要素における留意事項として、以下のことが示されています。

- 考慮すべき要素は例示であるので、例示にない診断書の記載内容についても同様に考慮する必要があり、個別の事案に即して総合的に評価する

- 考慮すべき要素の具体的な内容例では「2級の可能性を検討する」等と記載しているが、例示した内容だけが「2級」の該当条件ではないことに留意する

- 考慮すべき要素の具体的な内容例に複数該当する場合であっても、一律に上位等級にするのではなく、個別の事案に即して総合的に評価する

最終的には総合評価が行われる

障害等級の認定は、等級判定ガイドラインの中で以下のように書かれています。

ガイドラインで定める「障害等級の目安」を参考としつつ、「総合評価の際に考慮すべき要素の例」で例示する要素を考慮したうえで、障害認定診査医員(認定医)が専門的な判断に基づき、総合的に判定する(以下「総合評価」という。)。

総合評価では、目安とされた等級の妥当性を確認するとともに、目安だけでは捉えきれない障害ごとの特性に応じた考慮すべき要素を診断書等の記載内容から詳しく診査したうえで、最終的な等級判定を行うこととする。

この総合評価における留意事項として、以下のことが示されています。

- 診断書の記載内容に基づき個別の事案に即して総合的に評価した結果、目安と異なる等級になることもあり得るが、その場合は、合理的かつ明確な理由をもって判定する

- 障害認定基準に規定する「症状性を含む器質性精神障害」について総合評価を行う場合は、「精神障害」「知的障害」「発達障害」の区分にとらわれず、各分野の考慮すべき要素のうち、該当又は類似するものを考慮して、評価する

目安はあくまでも目安

障害等級の目安が示されたことで、文字どおり、診断書の内容から何級に該当しそうか、ある程度の目安をつけることができるようになりました。

しかし、目安はあくまでも目安です。

等級判定ガイドラインの中でも示されているように、等級の判定においては、目安以外にも考慮すべき要素はたくさんあり、それらを考慮した上での総合評価で決定されるので、目安と異なる認定結果となることも十分あり得ます。

例えば、診断書の「⑪現症時の日常生活活動能力及び労働能力」の欄や、「病歴・就労状況等申立書」の記載内容は、等級判定においてとても重要な部分といえます。

目安の項目(判定平均・程度)だけにとらわれず、日常生活や就労の様子を正しく反映した「診断書」や「病歴・就労状況等申立」を提出することが大切です。

精神の障害年金は本当に目安どおりの障害等級に認定されるのか

精神の障害年金は本当に目安どおりの障害等級に認定されるのか

障害年金の診断書を依頼するときに知っておくべきこと

障害年金の診断書を依頼するときに知っておくべきこと

関連リンク

国民年金・厚生年金保険 障害認定基準|日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html

「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」等|日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20160715.html

精神の障害用の診断書を提出するとき|日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/shindansho/20140421-23.html