こんにちは。障害年金の手続きを支援している社会保険労務士の小川早苗です。

このサイトでは、障害年金に関するさまざまな情報を分かりやすくお伝えしています。

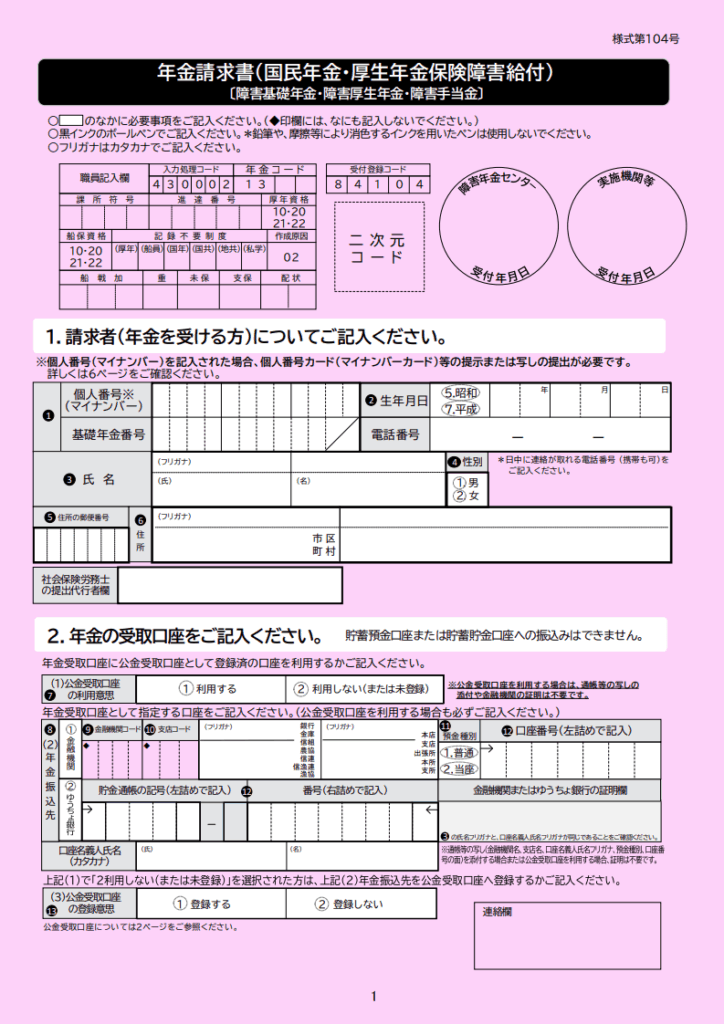

今回は、障害厚生年金の「年金請求書」の書き方をご紹介します。

多くの方にとって、この書類を記入するのは一回限り。大切な障害年金のための書類ですので、書き間違いは避けたいものです。だからこそ、初めてでも迷わないように正しい書き方を知っておくことが大切です。

このページでは、新様式に対応した記入のポイントや注意点を、実務経験にもとづき丁寧に解説します。

※ 【改定】令和7年(2025年)6月から年金請求書の様式が大幅に変更されました。

障害厚生年金の年金請求書(概要)

障害厚生年金の請求には、様式第104号という書類を用います。

障害厚生年金の年金請求書(様式第104号)は、年金事務所で入手できるほか、日本年金機構のホームページからダウンロードすることもできます。

▼年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)(様式第104号)

https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shougaikousei.files/104.pdf

全部で8ページの冊子になっています。記入するのは4ページのみ(1・3・5・7ページ目)で、ほかのページには説明が書いてあります。

全般的な注意事項

まず初めに、年金請求書を作成する上での全般的な注意事項です。

- 障害基礎年金のみを請求する場合は、様式第107号という別の年金請求書を使用する

- 黒インクのボールペンで記入する(鉛筆や、摩擦等により消色するインクを用いたペンは不可)

- フリガナの部分はカタカナで記入する

- ◆印の欄には記入しない

- 間違えた場合は二重線で消してすぐそばに書き直す(訂正印は不要)

年金請求書1ページ目の記入方法

1. 請求者(年金を受ける方)についてご記入ください。

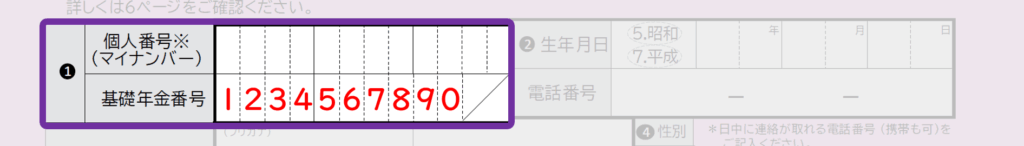

個人番号(マイナンバー)・基礎年金番号

障害年金を請求する本人の個人番号(マイナンバー)または基礎年金番号のいずれかを記入します。どちらか一方だけでOKです。

基礎年金番号が分からない場合は、以下の方法で調べます。

- 「ねんきんネット」で調べる

- 「マイナポータル」で調べる

- 「基礎年金番号通知書」を再交付申請して自宅に郵送してもらう

- お手元に「ねんきん定期便」がある場合は「ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号」に電話をかけ、基礎年金番号通知書を自宅に郵送してもらう

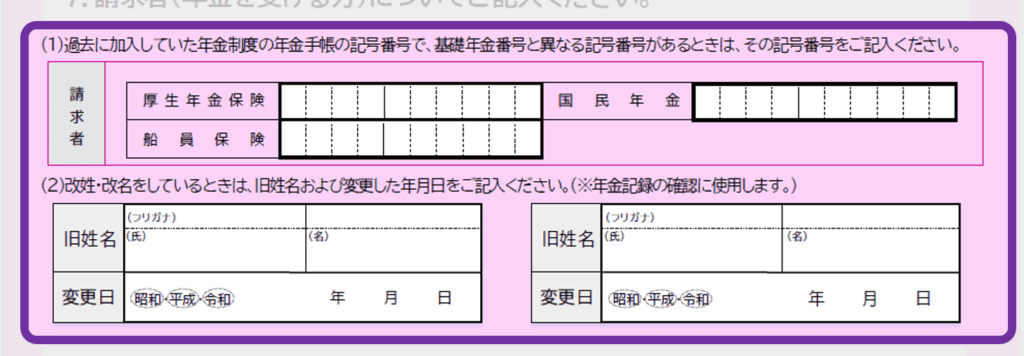

年金手帳が2冊以上あるなど、基礎年金番号や年金手帳の記号番号が2つ以上ある場合は、年金請求書8ページ目「7.請求者(年金を受ける方)についてご記入ください。」の該当箇所に記入した上で、年金事務所などの窓口で相談しましょう。番号を統合する必要があります。

※「統合済」や「基礎年金番号に登録済」などが押印されている場合は、その番号はすでに基礎年金番号に統合されています。基礎年金番号のみを記入します。

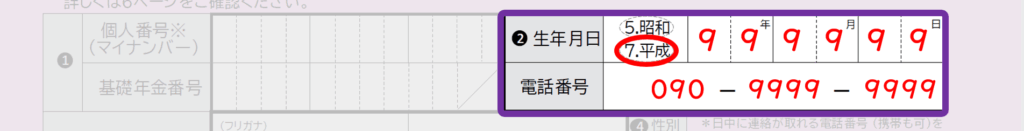

生年月日・電話番号

生年月日には、戸籍に登録されている生年月日を記入します。一桁の数字の場合には十の位に「0」を書きます。

例えば、昭和61年4月2日生まれなら「610402」となります。

電話番号には、日中に連絡が取りやすい電話番号を記入します。自宅の電話電話のほか、携帯電話の番号でも構いません。

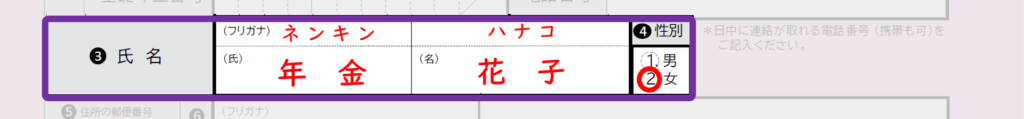

氏名・性別

氏名は、戸籍に登録されている字で記入します。フリガナはカタカタで記入します。

性別は、戸籍に登録されている方に〇をつけます。

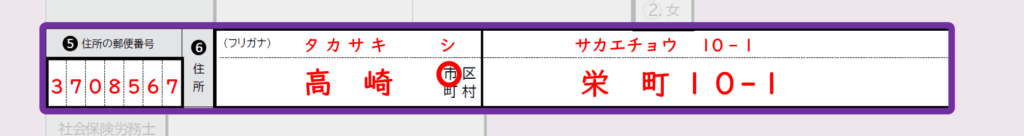

住所の郵便番号・住所

住所の郵便番号・住所には、原則は、住民票上の住所を記入します。

フリガナはカタカタで記入します。都道府県は省略して構いません。

今後、障害年金に関する各種書類(年金証書、振込通知書など)は、住民票上の住所(=住所欄に記入した住所)に送付されます。

住民票上の住所とは異なる居所を通知書等の送付先とする場合は、例外的に、年金請求書に通知書等の送付先を記入したうえで、別途「住民基本台帳による住所等の更新停止・解除申出書」を提出する必要があります。年金事務所などで相談しましょう。

2. 年金の受取口座をご記入ください。

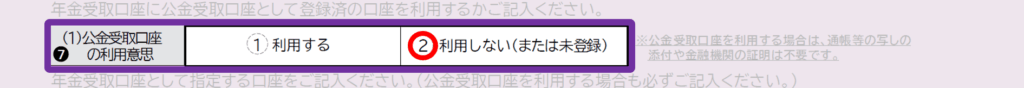

(1)公金受取口座の利用意思

年金振込先に「公金受取口座として登録済の口座」を利用するかどうかを選択し、いずれかに〇をつけます。

なお、「年金振込先の口座」と「公金受取口座として登録済の口座」が同じであっても、「2 利用しない(または未登録)」を選択して問題ありません。

「公金受取口座をはっきり覚えていない…」という場合には、「2 利用しない(または未登録)」を選択した方が安心でしょう。

「1 利用する」に〇をつけた場合は、「公金受取口座として登録済の口座」が年金振込先の口座になります。この場合、通帳等の写しの添付を省略することができます。

公金受取口座を「1 利用する」とした場合も、下の口座番号などの記入は省略できません。通常どおりにすべて記入します。

なお、後で公金受取口座を変更した場合でも、年金振込先の口座が連動して変更になる訳ではありません。年金振込先の口座を変更するには、別途「年金受給権者受取機関変更届」の提出が必要です。

つまり、年金振込先の口座に「公金受取口座として登録済の口座」を利用することのメリットは、今回の年金請求時に通帳等の写しの添付を省略できるだけといえます。

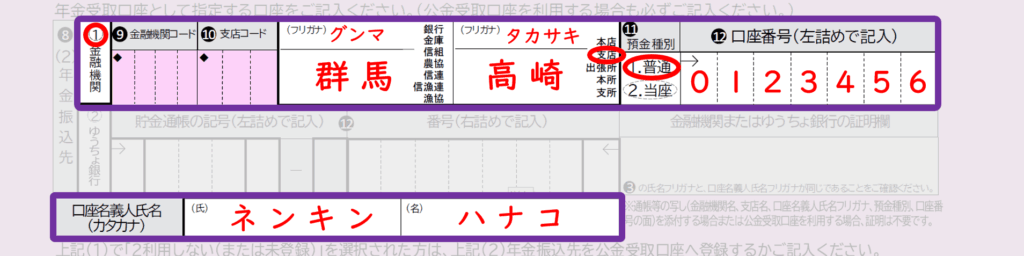

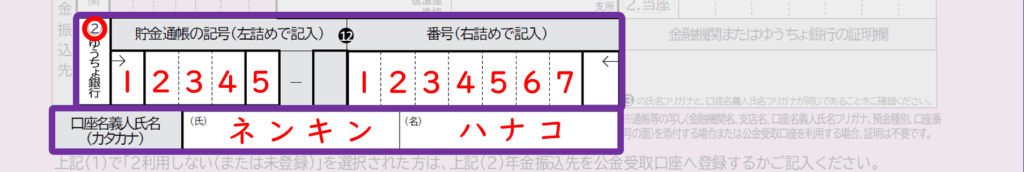

(2)年金振込先

年金振込先には、「1 金融機関(ゆうちょ銀行以外)」または「2 ゆうちょ銀行(郵便局)」のいずれかを選択し、いずれかに〇をつけます。小さな欄なので、記入モレに気をつけましょう。

選択した方に、年金振込先の口座情報を記入します。フリガナはカタカナで記入します。

口座名義人のフリガナ欄が離れているので、記入モレに気をつけましょう。

「12345-2-1234567」のように間に数字がある場合、その数字は振込には使用しないので記入不要です。

- 年金は本人名義の口座への振込になります。したがって、「口座名義人の氏名フリガナ」と「請求者の氏名フリガナ」は一致している必要があります。

- 古い通帳の場合、支店の統廃合によって支店名が変更されていることがあります。心配な場合は事前に確認しておきましょう。

- 口座の種別は、普通口座または当座口座のみ指定できます。貯蓄口座での受け取りはできません。

- インターネット専業銀行の中には、年金の受け取りができない銀行もあります。

インターネット専業銀行が年金受取口座として利用可能かどうかは、希望するインターネット専業銀行に問い合わせるか、以下のページをご参照ください。

▼インターネット専業銀行で年金の受け取りはできますか。|日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/uketori/uketori/ginkouketori/20191010.html

「金融機関またはゆうちょ銀行の証明欄」に証明を受ければ通帳等の写しは不要ですが、一般的には通帳等の写しを用意するほうが簡単でしょう。

なお、通帳でなくても、「金融機関名、支店名、口座名義人氏名フリガナ、口座種別、口座番号」がすべて確認できる書類であれば大丈夫です。

- 通帳(口座名義人フリガナなどが分かるページ)の写し

- キャッシュカードの写し

- 口座名義人フリガナなどが分かる金融機関が発行する書類

- インターネット銀行などで口座名義人フリガナなどが分かる画面をプリントアウトしたもの

なお、「公金受取口座の利用意思」で「1 利用する」に〇をつけた場合は、通帳等の写しは不要です。

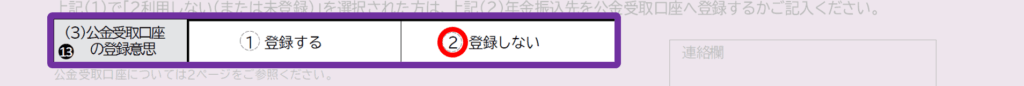

(3)公金受取口座の登録意思

年金振込先に記入した口座を「公金受取口座」として登録するかどうかを選択し、いずれかに〇をつけます。

なお、「年金振込先の口座」がすでに「公金受取口座として登録済の口座」であっても、「2 登録しない」を選択して問題ありません。

年金請求書3ページ目の記入方法

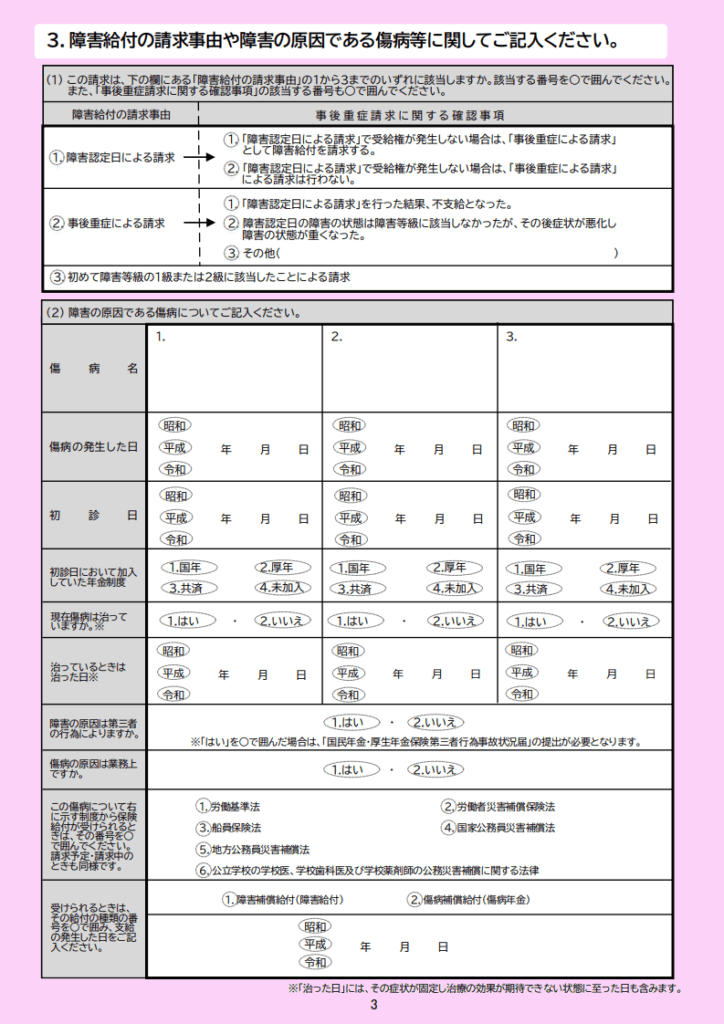

3. 障害給付の請求事由や障害の原因である傷病等に関してご記入ください。

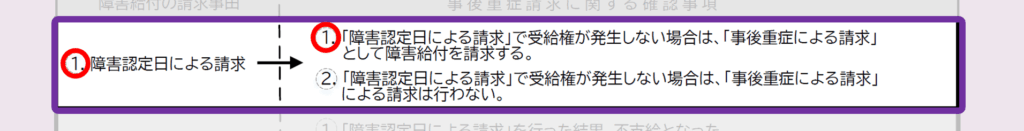

(1)障害給付の請求事由・事後重症請求に関する確認事項

今回請求する障害年金の請求事由ついて、下の3つのうち当てはまるものに〇をつけます。それぞれの内容は以下のとおりです。

- 障害認定日による請求・・・「障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日、またはその前に症状が固定した場合はその日)に一定の障害状態にあること」について障害年金を請求するとき

- 事後重症による請求・・・①には該当しなかったが、「その後病状が悪化して一定の障害状態になったこと」について障害年金を請求するとき(※ 65歳前に請求する必要があります)

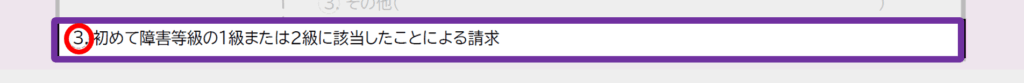

- 初めて障害等級の1級または2級に該当したことによる請求・・・「複数の障害を併せて初めて2級以上の障害状態になったこと」について障害年金を請求をするとき(※ 65歳前に請求する必要があります)

①~③のどれを選択するかによって、必要となる書類が異なるほか、年金の支給が開始される時期も異なります。どれを選択すべきか分からない場合は年金事務所などでよく相談しましょう。とても重要な箇所です。

遡及請求・事後重症|障害年金の請求の種類を分かりやすく解説

遡及請求・事後重症|障害年金の請求の種類を分かりやすく解説

「障害認定日による請求」を選択した場合は、あわせて右側の1または2のいずれかに〇をつけます。これは、イメージとしては診査の第2ステップを希望するかどうか…という意味です。

もう少し具体的に説明しましょう。

「障害認定日による請求」の場合は、まずは障害認定日において一定の障害状態にあるかどうかの診査が行われます。その結果、一定の障害状態には該当しないとの理由で不支給になる(受給権が発生しない)ことがあります。

このときに、第2ステップとして、請求事由を「事後重症による請求」として、請求(現在)の時点で一定の障害状態にあるかどうかの診査を希望する場合は「1」に〇をつけます。そうすると、障害認定日では受給権が発生しなくても、請求日に受給権が発生する(請求日の翌月からの年金が支給される)ことがあります。

一方で、「事後重症による請求」による診査は一切希望しない場合には「2」に〇をつけます。この場合には、障害認定日に受給権が発生しなければ、そこで診査は終了(請求日時点の障害状態は診査しない)となります。

「1」を選択した場合であっても、「障害認定日による請求」で受給権が発生しなかった際には「支給しないお知らせ(不支給決定通知書など)」が交付されます。「1」を選択しても障害認定日で受給権が発生しないことに対して不服申立て(審査請求)する道は確保されています。

なお、「障害認定日による請求」を行う場合であって、請求する時期が障害認定日から1年以上過ぎているときには、診断書が複数枚必要になることがあります。どの時期の診断書が必要か、年金事務所などでよく確認しましょう。

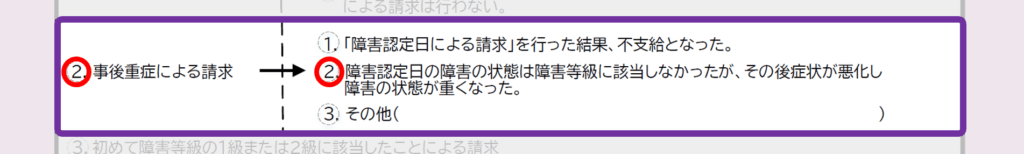

「事後重症による請求」を選択した場合は、あわせて右側の1~3のいずれかに〇をつけます。

ここでは、「障害認定日による請求」を選択しないで「事後重症による請求」をする理由を確認しています。よって、「3 そのた」の場合は具体的な理由も記入します。

なお、「3 その他」の理由として「制度を知らなかったから」では不十分とされます。制度を知った今からでも「障害認定日による請求」をできる場合があるからです。「3 その他」の理由としては、例えば以下のような理由があります。

- 前回、事後重症による請求をした結果、不支給となったため

- 障害認定日の頃に受診していた医療機関が閉院し、診断書を添付できないため

- 障害認定日の頃の診療録が廃棄されており、診断書を添付できないため

「(一つの障害と他の障害とを合わせて)初めて障害等級の1級または2級に該当したことによる請求」を選択した場合は、初めて2級以上となったときのそれぞれの障害の診断書が必要になります。

なお、過去に2級以上の障害年金を受けたことがある方や、過去に2級以上の障害状態になったことのある方は対象外です。したがって、状況によっては「過去に2級以上の障害状態になったことがない」ことを示す資料が必要となる場合もあります。どのような診断書が必要か、年金事務所などでよく確認しましょう。

(2)障害の原因である傷病について

ここから先は記入欄が横に3列並んでいます。これは、傷病の原因が異なる場合に、それぞれの傷病を同時に請求することを想定しています。例えば、初めて2級以上の障害等級に該当したことによる請求を行う場合は、それぞれの傷病を横に並べて別の欄に記入することになります。

傷病の原因が同じ場合(初診日が同じものと考えると分かりやすいでしょう)は同じ縦の列に記入することになります。

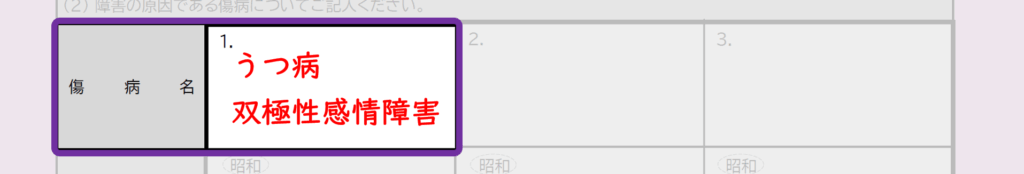

傷病名は、診断書に記載されている傷病名を記入します。

1枚の診断書に複数の傷病名が列記されている場合は、すべての傷病名を一つの欄に記入します。

障害認定日と請求日に1年以上の間があるなどの理由で診断書を複数枚提出する場合で、それぞれの診断書で異なる傷病名が記載されているときにも、すべての傷病名を一つの欄に記入します。例えば、障害認定日の頃の診断書は「うつ病」、請求時点の診断書は「双極性感情障害」となっていれば、上図のように両方の傷病名を一つの欄に記入します。

診断書や受診状況等証明書の該当欄を参考に、「傷病の発生した日」「初診日」のそれぞれの日付を記入します。

特に初診日はとても大切です。診断書の記載内容がが間違っている場合もあります。日付に迷った場合には年金事務所などでよく相談しましょう。

障害年金における初診日の正しい意味をご存じですか?

障害年金における初診日の正しい意味をご存じですか?

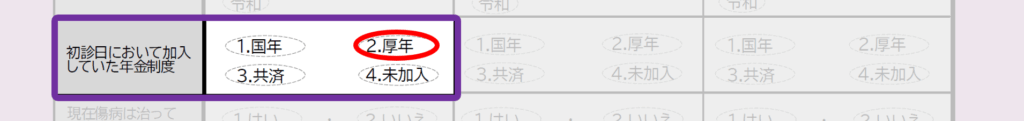

初診日に加入していた年金制度を〇で囲みます。

- 国年:国民年金

- 厚年:厚生年金保険

- 共済:共済組合

- 未加入:「20歳未満」または「60歳以上65歳未満で国内に住んでおり厚生年金保険や共済組合年金に加入していない」場合

障害厚生年金を請求する場合には、「2.厚年」か「3.共済」になります。

「1.国年」や「4.未加入」の場合には使用する年金請求書が異なります(様式第107号というオレンジ色っぽい様式のものです)。

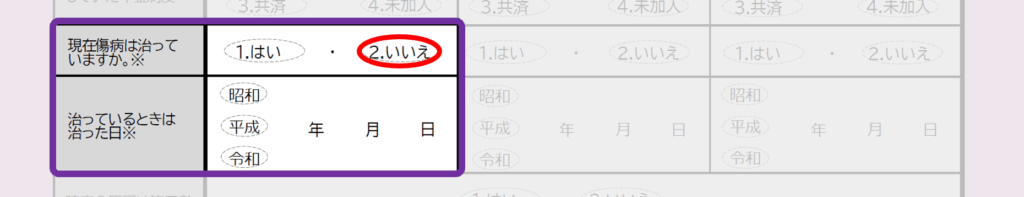

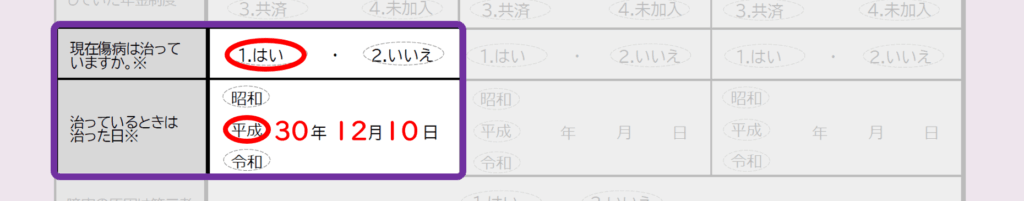

請求の時点で傷病が治っていなければ「2.いいえ」を〇で囲みます。

ただし、ここでの「治った」とは「その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った」場合も含むことに気をつけましょう。例えば、手足を切断した日、人工弁を装着した日などが該当します。

治った場合には、「1.はい」を〇で囲んだうえで、治った日を記入します。

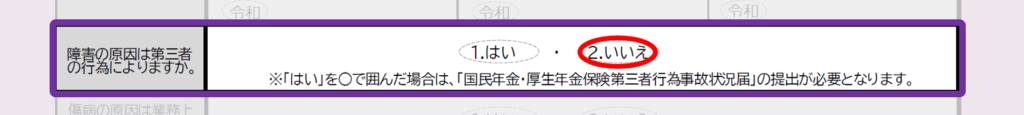

「第三者の行為」とは、交通事故や傷害事件など、障害を負った原因に相手(第三者)が関与している傷病を指します。

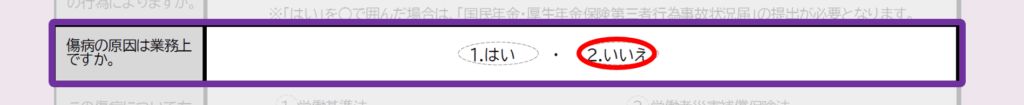

第三者の行為ではない場合は「2. いいえ」を〇で囲みます。

傷病の原因が第三者の行為による場合は「1. はい」を〇で囲みます。この場合には、「第三者行為事故状況届」「確認書」「同意書」などの添付が必要です。詳細は年金事務所などで確認しましょう。

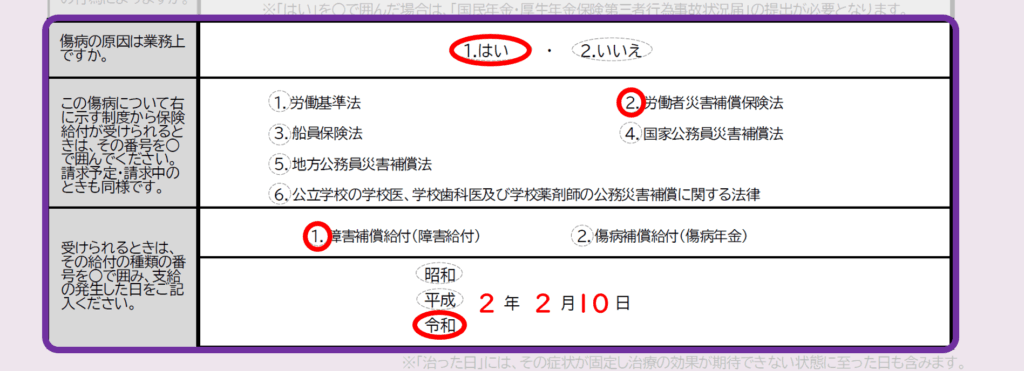

傷病の原因が業務と無関係である場合には「2.いいえ」を〇で囲みます。

傷病の原因が業務と関係がある場合には「1.はい」を〇で囲み、下欄の該当する番号にも〇をつけます。

請求中(または請求予定)で給付がまだ決定していない場合も含みます。その場合には余白に「請求中」などと記入します。

なお、すでに給付が決定している場合は「給付の決定状況が分かる書類」を添付します。

年金請求書5ページ目の記入方法

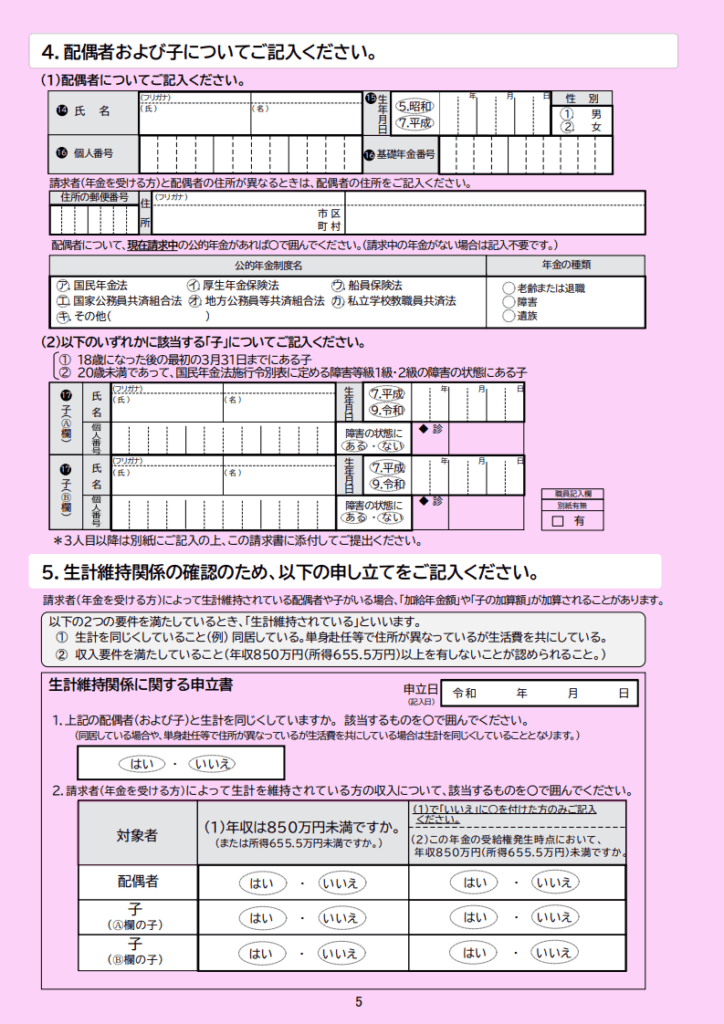

4. 配偶者および子についてご記入ください。

(1)配偶者について

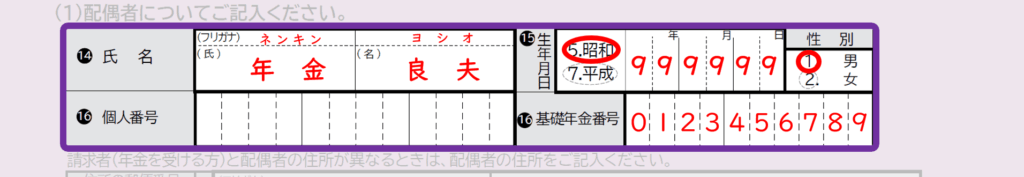

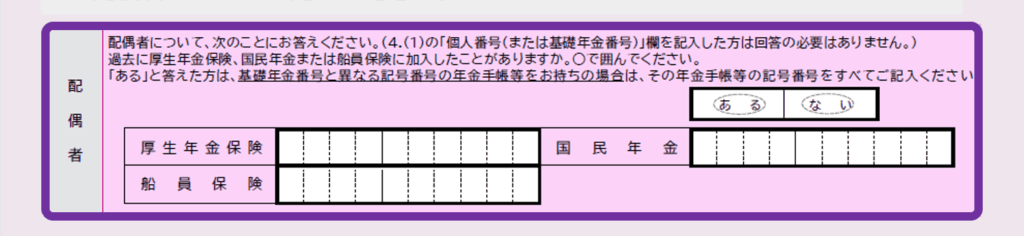

配偶者について、氏名、生年月日、性別、個人番号または基礎年金番号を記入します。個人番号(マイナンバー)または基礎年金番号のどちらか一方だけでOKです。

基礎年金番号が分からない場合は、以下の方法で調べます。

- 「ねんきんネット」で調べる

- 「マイナポータル」で調べる

- 「基礎年金番号通知書」を再交付申請して自宅に郵送してもらう

- お手元に「ねんきん定期便」がある場合は「ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号」に電話をかけ、基礎年金番号通知書を自宅に郵送してもらう

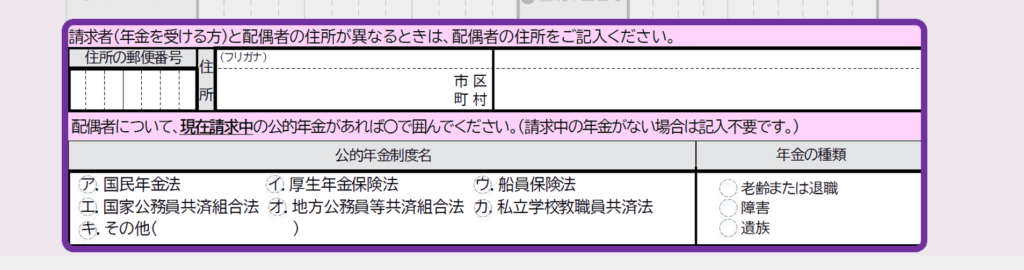

単身赴任などで配偶者と住所が異なっている場合は、配偶者の住所を記入します。同じ住所(同居)の場合は記入不要です

なお、夫婦で住所が異なる場合は別途書類が必要になることがあります。詳細は年金事務所などで確認しましょう。

また、現在、配偶者について請求中の公的年金があれば、該当する公的年金制度の「名称」および「種類」に〇をつけます。すでに配偶者が受給している年金については記入不要です。

なお、障害年金の支給が決定した場合、配偶者が受給している年金額に影響が生じる場合があります。詳細は年金事務所などで確認しましょう。

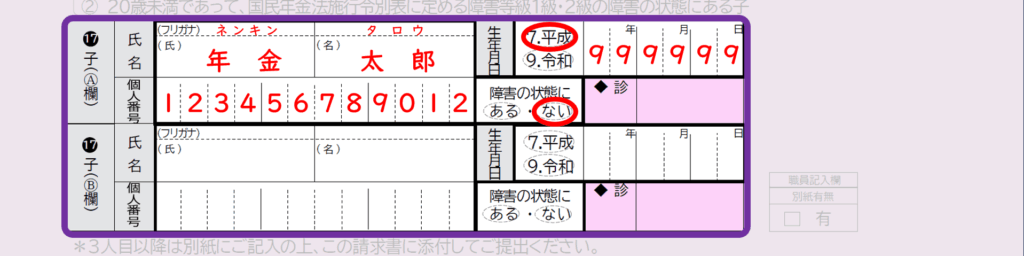

(2)以下のいずれかに該当する「子」について

以下のいずれかに該当する子がいる場合に記入します。

- 18歳になった後の最初の3月31日までにある子

- 20歳未満であって、国民年金上の障害等級1級・2級の障害状態にある子

該当する子について、氏名、フリガナ、生年月日、個人番号を記入し、障害の状態について「ある・なし」のいずれかを選択して〇で囲みます。障害の状態についての〇を忘れがちなので気をつけましょう。

障害の状態について「ある」を選択した場合は、その子についての診断書も提出が必要です。原則は「障害基礎年金用の診断書」です。

子に障害がある場合であっても、状況に応じて、いったんは「なし」を選択しておき、障害基礎年金の支給決定後に改めて子の障害について申出をすることを検討してもよいでしょう。

該当する子が3人以上いる場合は、3人目以降の子については「別紙」に記入します。

▼加給年金額または子の加算額に係る別紙様式|日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/rourei/2018030501.files/kakyu.pdf

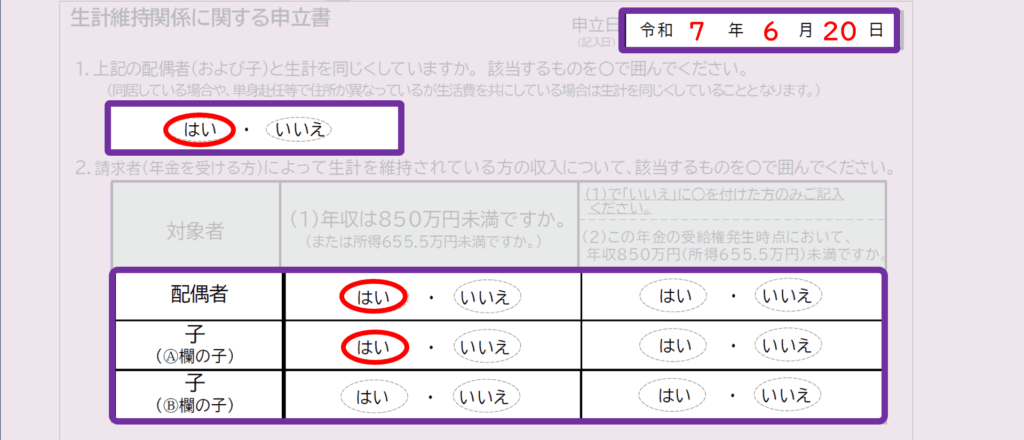

5. 生計維持関係の確認のため、以下の申し立てをご記入ください。

生計維持関係に関する申立書

「4.配偶者および子についてご記入ください。」が空欄の場合には、こちらの欄も空欄になります。

「4.配偶者および子についてご記入ください。」に記入した場合には、それぞれの相手との生計維持関係に関して記入します。「4.配偶者および子についてご記入ください。」の「配偶者」「A欄の子」「B欄の子」が対応しています。

単身赴任や就学などで配偶者や子と住所が異なっている場合は、別途書類が必要になることがあります。詳細は年金事務所などで確認しましょう。

年金請求書7ページ目の記入方法

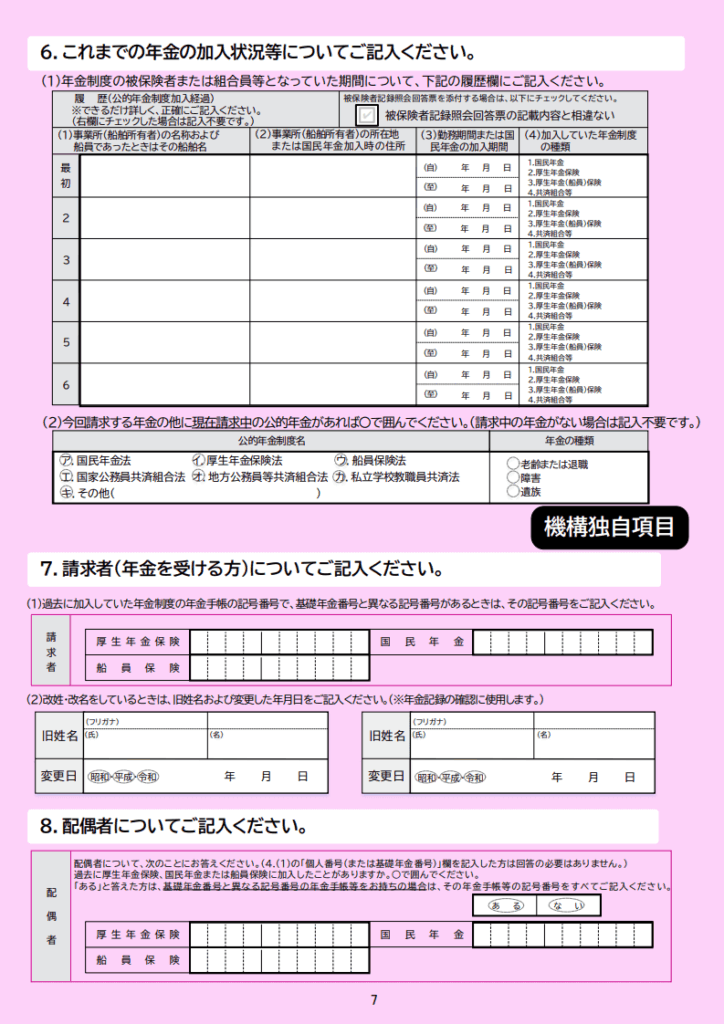

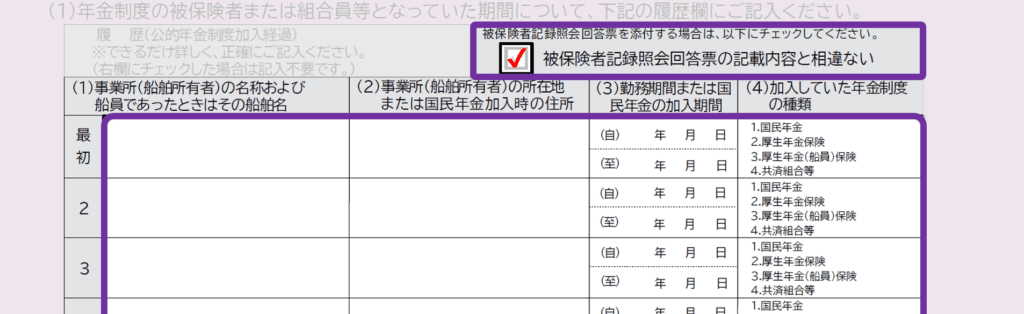

6. これまでの年金の加入状況等についてご記入ください。

(1)年金制度の被保険者または組合員等となっていた期間について

年金加入の履歴を全部を記入するのは大変です。

ねんきんネット、年金事務所などで年金加入記録(被保険者記録照会回答票)を確認し、内容に間違いがなければ「被保険者記録照会回答票の記載内容と相違ない」のところにチェックマークをつけ、確認に用いた「被保険者記録照会回答票」を添付すれば、履歴を書かずに済みます。

なお、記録に間違いがある場合は、記録の訂正の手続きが別途必要になります。年金事務所などで相談しましょう。

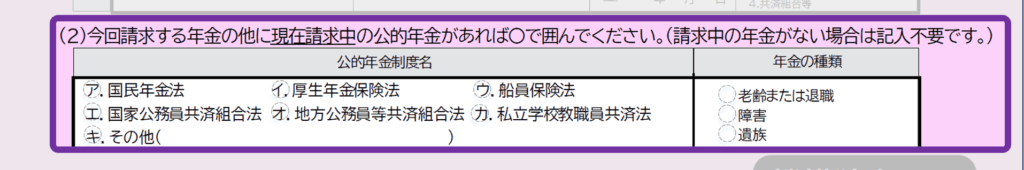

(2)今回請求する年金の他に現在請求中の公的年金があれば〇

現在、年金請求をする本人について請求中の公的年金があれば、該当する公的年金制度の「名称」および「種類」に〇をつけます。すでに受給している年金については記入不要です。

なお、今回の請求によって障害年金が受けられるようになった(2つ以上の年金を受け取る権利を得た)場合は、原則としてどちらか一方の年金を選択することになり、もう一方の年金は支給停止になることから、「年金受給選択申出書」の提出が必要になります。

7. 請求者(年金を受ける方)についてご記入ください。

この記入欄は、現在の基礎年金番号に紐づいていない(統合されていない)年金記録がないかを調べ、本人の記録と思われる年金記録が見つかった場合には各記録を統合するためのものです。

年金手帳に「統合済」「基礎年金番号に登録済」などが押印されているなど、すでに統合作業が完了している場合には、今回は記入しなくても問題ないでしょう。

8. 配偶者についてご記入ください。

「4.配偶者および子についてご記入ください。」の欄で、配偶者の基礎年金番号(または個人番号)を記入した場合は、ここは空欄で構いません。

よくある質問

間違えた場合は、二重線で消して、すぐそばに書き直しをします。すぐそばに書くスペースがない場合は、離れたところに正しい内容を書いたうえで矢印を書くなどして、正しい内容がどこに書いてあるかを分かるようにします。

修正テープなどは使わないようにしましょう。

なお、訂正印は不要です。

障害等の理由により本人が書くことが難しい場合は、ほかの人が代筆します。

ダウンロードした様式に記入すべき事項を入力したうえで印刷するなど、パソコンで作成したものでも大丈夫です。

押印は廃止されましたので、ハンコを押すところはありません。訂正箇所も含めて、押印がなくても大丈夫です。

参考リンク

【新様式対応】年金請求書の書き方(障害基礎年金編)

【新様式対応】年金請求書の書き方(障害基礎年金編)

【動画】厚生労働省YouTubeで障害厚生年金の記入方法を解説

【動画】厚生労働省YouTubeで障害厚生年金の記入方法を解説

障害厚生年金を請求するとき|日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/shougaikousei.html

年金請求書(国民年金・厚生年金保険 障害給付)様式第104号|日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shougaikousei.files/104.pdf

年金請求書(国民年金・厚生年金保険 障害給付)様式第104号(記入例)|日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shougaikousei.files/104rei.pdf

【YouTube】障害厚生年金請求書の記入方法について(令和6年11月現在)|厚生労働省YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=hrFxuDEQxz4&t=2s