こんにちは。障害年金の手続きを支援している社会保険労務士の小川早苗です。このサイトでは障害年金に関する様々な情報をお伝えしています。

今回は、障害年金の請求において非常に重要と言われている「初診日」のお話です。

いつが初診日なのか判断を間違えやすいケースもあります。初診日の定義と考え方をしっかり確認しておきましょう。

初診日の重要性

なぜ、障害年金において初診日が非常に重要と言われているのでしょうか。

それは、初診日が障害年金の支給要件に関係しているからです。

障害年金の支給を受けるには、「初診日」「保険料納付」「障害程度」という3つの支給要件を満たす必要があります。

この3つの支給要件のうち、初診日はなんと「3つの支給要件のすべて」に関係しています。

- 「初診日」に関する要件・・・初診日における加入制度

- 「保険料の納付」に関する要件・・・初診日の前日における年金保険料の納付状況

- 「障害の程度」に関する要件・・・障害認定日(原則として初診日から1年6か月を経過した日)以降における障害の状態

「初診日」に関する要件は、文字どおり、初診日における年齢や加入制度をみるものです。これにより支給される障害年金の種類が決まります。初診日によっては、障害厚生年金がもらえたり、逆にもらえなかったりします。

「保険料の納付」に関する要件は、初診日の前日における年金保険料の納付状況をみるものです。初診日が異なると納付状況が変わることがあり、場合によっては要件を満たせずに障害年金が受給できなくなることもあります。もちろん、逆もあります。

「障害の程度」に関する要件は、障害認定日(原則として初診日から1年6か月を経過した日)の障害状態をみるものです(障害認定日を過ぎてからの障害状態をみる場合もあります)。初診日が異なると障害認定日も異なります。障害年金の請求には診断書が必要ですが、障害認定日が異なると用意すべき診断書の日付も異なり、場合によっては必要となる日付の診断書が用意できないこともあります。

また、これは3つの要件の中には含まれない内容ですが、初診日は障害厚生年金の額に影響します。障害厚生年金の額は障害認定日までの期間で計算します。初診日が異なると障害認定日も異なるので、障害厚生年金の額が変わります。

このように、初診日によって障害年金の受給における様々なことが変わってくるので、初診日がいつなのかを確定することはとても重要です。

3つの支給要件の詳しい内容は、別のページで解説しています。

障害年金で満たすべき3つの支給要件とは

障害年金で満たすべき3つの支給要件とは

初診日の定義

障害年金の初診日は、国民年金法第30条および厚生年金保険法第47条において、以下のように定められています。

疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日

すなわち、「疾病」「負傷」「疾病や負傷に起因する疾病」について、初めて医師や歯科医師の診療を受けた日のことを初診日といいます。

初診日の例示

初診日の判断については、以下のようなケースが例示されています。

転院した場合

- 初めて医師等の診療を受けた日

- 同一の傷病について転院をした場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日

「医師等」とは、医師または歯科医師を指します。

整骨院・鍼灸院などの受診は、医師や歯科医師による診療ではないので、初診日には該当しません。

また、健康診断を受けた日(健診日)も、原則は初診日には該当しません。

ただし、初めて治療目的で受診した日の証明がとれない場合であって、医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果である場合は、健診日を証明する資料(人間ドックの結果など)を添えて申立てることにより、例外として、健診日を初診日と認めることができるとされています。(あくまでも例外です。)

傷病名が現在と異なる場合

- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、(当初に診断されていた)他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日

医師等の診療を受けていれば、以下のような場合であっても、初めて医師等の診療を受けた日が初診日になります。

- 初診の段階では傷病名が確定せず、のちに確定した

- 初診と転院先で、診断名が異なる

- 初診での診断名は誤診で、のちに正しい傷病名が分かった

じん肺・先天性疾患の場合

- じん肺症・じん肺結核については、初めてじん肺と診断された日

- 先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診察を受けた日

- 先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま生育した場合は出生日が初診日、青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、発症後に初めて診療を受けた日

傷病名が「先天性」となっていても、出生日が初診日とは限らないことに注意しましょう。

知的障害の場合

- 先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日

先天性の知的障害の場合、受診や療育手帳の有無にかかわらず、出生日が初診日になります。この場合、受診状況等証明書(初診日を証明するための書類)の取得は不要です。

幼少期は知的障害であることが分からず、成人してからの受診で初めて知的障害があることが分かった場合であっても、出生日が初診日になります。

知的障害を伴わない発達障害の場合は、原則どおり、初めて医師等の診察を受けた日が初診日です。受診状況等証明書の取得も必要です。

知的障害と発達障害を併発している場合は、知的障害単独の取扱いと同じく、出生日が初診日になります。

ただし、知的障害の程度がごく軽度(知的障害単独では3級にも該当しない程度)の場合は、発達障害単独の取扱いと同じく、発達障害について初めて医師等の診察を受けた日が初診日です。

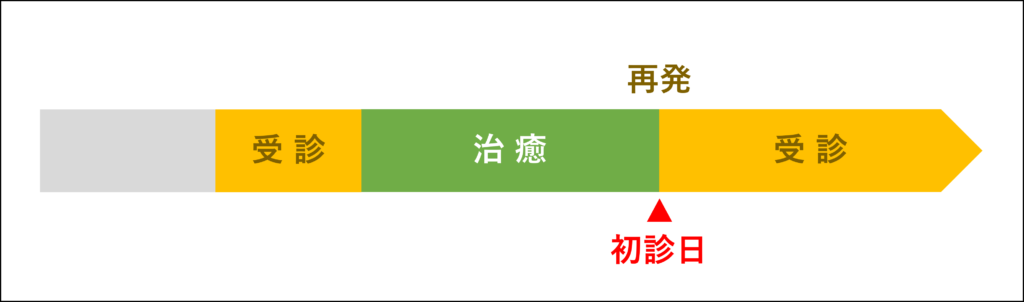

治癒後に再発した場合

- 過去の傷病が治癒し、同一の傷病で再度発症(再発)した場合は、再発し医師等の診療を受けた日

治癒したのちに同一傷病が再発した場合は、過去の傷病と再発傷病は別の傷病とされます。

この場合は、再発後に再び受診した日が初診日となります。

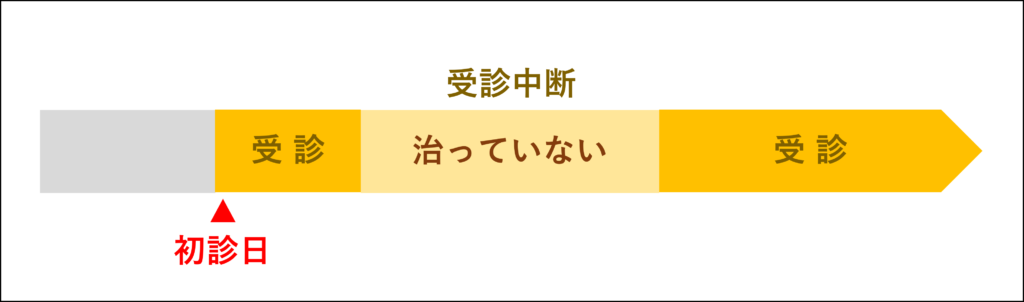

治癒したと認められない場合は、傷病が継続しているものとして取り扱います。

例えば、何らかの理由で長期間受診しておらず再び受診した(受診を再開した)ケースで、未受診の期間が治癒していたとはいえない場合は、未受診の期間が長かったとしても傷病は継続しているもの(同一傷病)とされます。

この場合は当初の受診日が初診日となりす。

社会的治癒について

障害年金における治癒には、① 医学的な治癒 ② 社会的な治癒 の2つがあります。社会的治癒については下の記事で詳しく解説しています。

障害年金の初診日をリセット?社会的治癒が認められる条件とは

障害年金の初診日をリセット?社会的治癒が認められる条件とは

相当因果関係のある傷病がある場合

- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

相当因果関係があると認められる傷病については、前後の傷病は「同一傷病」として取り扱います。相当因果関係については別のページで詳しく解説しています。

障害年金の初診日はどこまでさかのぼるべき?相当因果関係の考え方について

障害年金の初診日はどこまでさかのぼるべき?相当因果関係の考え方について

関連記事

証明書を書いてもらえない!?障害年金の初診日証明でつまずいたら

証明書を書いてもらえない!?障害年金の初診日証明でつまずいたら

障害年金の初診日は日付まで分からないとダメ?ある程度までは分かるときの対応法

障害年金の初診日は日付まで分からないとダメ?ある程度までは分かるときの対応法

第三者証明を初診日の資料とするときの注意点

第三者証明を初診日の資料とするときの注意点