こんにちは。障害年金の手続きを支援している社会保険労務士の小川早苗です。このサイトでは障害年金の受給に関する様々な情報をお伝えしています。

今回は、障害年金の請求に添付する「診断書」についてのお話です。

診断書は、障害の程度を診査するにあたって非常に重要です。したがって、診断書の入手にあたっては細心の注意を払う必要があります。また、障害の状態や請求の方法によっては複数枚の診断書が必要なこともあります。

ここでは、いつの時点の症状を記入した診断書が必要なのか、何枚必要か、依頼する際には何に気をつけるべきかなど、診断書に関する留意点を解説します。

診断書には種類がある

障害年金の請求には診断書の添付が必要です。

実は、障害年金の診断書は1種類ではありません。いくつかの種類の中からどれか一つ(または複数の種類)を選択して用意します。

まずは、診断書の種類を確認しましょう。障害の種別ごとに以下の8種類の様式があります。

- 眼の障害用

- 聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用

- 肢体の障害用

- 精神の障害用

- 呼吸器疾患の障害用

- 循環器疾患の障害用

- 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用

- 血液・造血器・その他の障害用

障害年金の請求には、この8種類の診断書の中から障害の状態を最もよく表すことのできる様式を使用します。

年金事務所等へ障害年金の相談に行った際に、どのような症状に困っているかなどを相談すると、症状に合わせた様式の診断書を選んで渡してくれます。

なお、傷病によっては複数の部位に障害があり、それぞれについての診断書を提出することによって併合認定(加重認定)され、等級が上がることもあります。

併合(加重)認定に関しては、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」の第2章に「併合等認定基準」としてまとめられています。「併合等認定基準」をよく確認し、併合認定によって上位等級になることが見込める場合は複数枚の診断書の提出を検討します。

併合等認定基準

診断書を複数枚提出しても、必ずしも上位等級に認定されるとは限りません。診断書の作成には手数料がかかることも踏まえて、複数枚を提出すべきか、あるいは1枚だけにするか、検討しましょう。

診断書はA3サイズの両面です。年金事務所等でもらえるほか、日本年金機構のホームページからダウンロードすることも可能です。

障害年金の診断書では現症日が重要

現症日とは

診断書には「〇年〇月〇日現症」という記入箇所があります。

現症とは「〇年〇月〇日現在の症状を書いた診断書です」という意味です。

医師は、診療をすることでその日の患者さんの症状を知ることができます。診療していない日の症状については、推測はできるかもしれませんが診断まではできません。

したがって、現症日は必ず「医師の診療を受けた日」になります。

現症日はとても重要

障害年金の請求にはいくつかの方式がありますが、それぞれの請求方式(請求事由)ごとに「必要となる現症日(の期間)」が決められています。

「〇年〇月〇日~〇年〇月〇日」と幅があり、原則は3か月間です。例えば「令和5年4月10日~令和5年7月9日」の期間内といった具合です。

では、必要とされた期間から外れている現症日で作成された診断書だと、どうなってしまうのでしょうか。

必要な期間から外れた現症日の診断書だと、期間内の診断書の取り直しを指示されたり、場合によっては無効(障害年金は不支給)とされたりなど、不本意なことになりかねません。

したがって、障害年金の診断書を用意する際には、必要となる期間内に現症日が収まっていることをよく確認する必要があります。

現症日は依頼者が指定する

医療機関に診断書の作成をお願いすると、「いつの時点の診断書が必要ですか?」と聞かれます。(聞かれない場合は「直近の現症日の診断書でいいのだろう。」と勝手に解釈されている可能性があり、要注意です。)

現症日は、診断書を依頼する人(自分)が指定します。

医療機関の窓口に聞いても「こちらでは分かりません。」と言われてしまうのがオチです。

したがって、診断書を依頼する際には、決められた期間をよく理解しておくことが必要になります。

いつの時点の診断書が必要か

では、いつの時点(期間)が必要なのかというと、請求方式(請求事由)によって異なります。請求方式によっては、2つの時点の診断書(2枚)を用意しなければならない場合もあります。

そこで、まずはどの請求方式で請求するのかを検討する必要があります。請求方式の種類については、以下の記事で解説しています。

遡及請求・事後重症|障害年金の請求の種類を分かりやすく解説

遡及請求・事後重症|障害年金の請求の種類を分かりやすく解説

ここからは、請求方式ごとに「いつの時点(期間)の診断書」が必要かを解説していきます。

本来請求と遡及請求

「本来請求」や「遡及請求」とは、「障害認定日による請求」のうち、請求するタイミングによって分類した呼び方です。

まず「障害認定日による請求」とは、障害認定日に障害等級に該当する程度の状態だった場合に、障害認定日からの障害年金を請求する方式をいいます。

障害認定日とは、原則は初診日から起算して1年6か月を経過した日を指します。ただし、20歳よりも前に初診日がある場合には障害認定日が通常とは異なります。

障害認定日の詳細は以下の記事でご確認ください。

障害年金における障害認定日の考え方と特例を知っておこう

障害年金における障害認定日の考え方と特例を知っておこう

「障害認定日による請求」のうち、障害認定日から1年を経過する前に請求することを「本来請求」、障害認定日から1年以上経過してから障害認定日にさかのぼって請求することを「遡及請求」といいます。

本来請求と遡及請求では、必要な診断書の枚数が異なります。

障害認定日による請求(本来請求)の場合

まず、障害認定日から1年を経過する前に請求(本来請求)する場合は、障害認定日から3か月以内の現症日の診断書(1枚)が必要です。

_必要な診断書.png)

ただし、障害認定日から3か月の間に通院をしていなかったりその期間のカルテが廃棄されているなどの理由で、障害認定日から3か月以内の現症の診断書が用意できない場合があります。この場合は後述する事後重症による請求をすることが一般的です。

※ こちらもご参照ください → 指定時期の診断書が入手できないとき

障害認定日による請求(遡及請求)の場合

障害認定日の頃に障害等級に該当する程度の状態だったが、障害認定日から1年以上たってから請求(遡及請求)する場合は、障害認定日から3か月以内の現症日の診断書と請求日以前3か月以内の現症日の診断書、合計で2枚の診断書が必要です。

_必要な診断書.png)

ただし、この遡及請求の場合も本来請求と同様に、障害認定日から3か月の間に通院をしていなかったりその期間のカルテが廃棄されているなどの理由で、障害認定日から3か月以内の現症の診断書を用意できない場合は、後述する事後重症による請求をすることが一般的です。

※ こちらもご参照ください → 指定期間の診断書が入手できないとき

なお、遡及請求の場合に複数枚の診断書を求められるのは、障害認定日と請求日とで障害の状態が変わっている可能性があるためです。

例えば、障害認定日には1級相当だったが、その後改善して請求日には2級相当になっているかもしれません。逆に、障害認定日は2級相当だったが、その後悪化して1級相当になっているかもしれません。これらの場合、障害認定日と請求日とで異なる等級として認定されます。

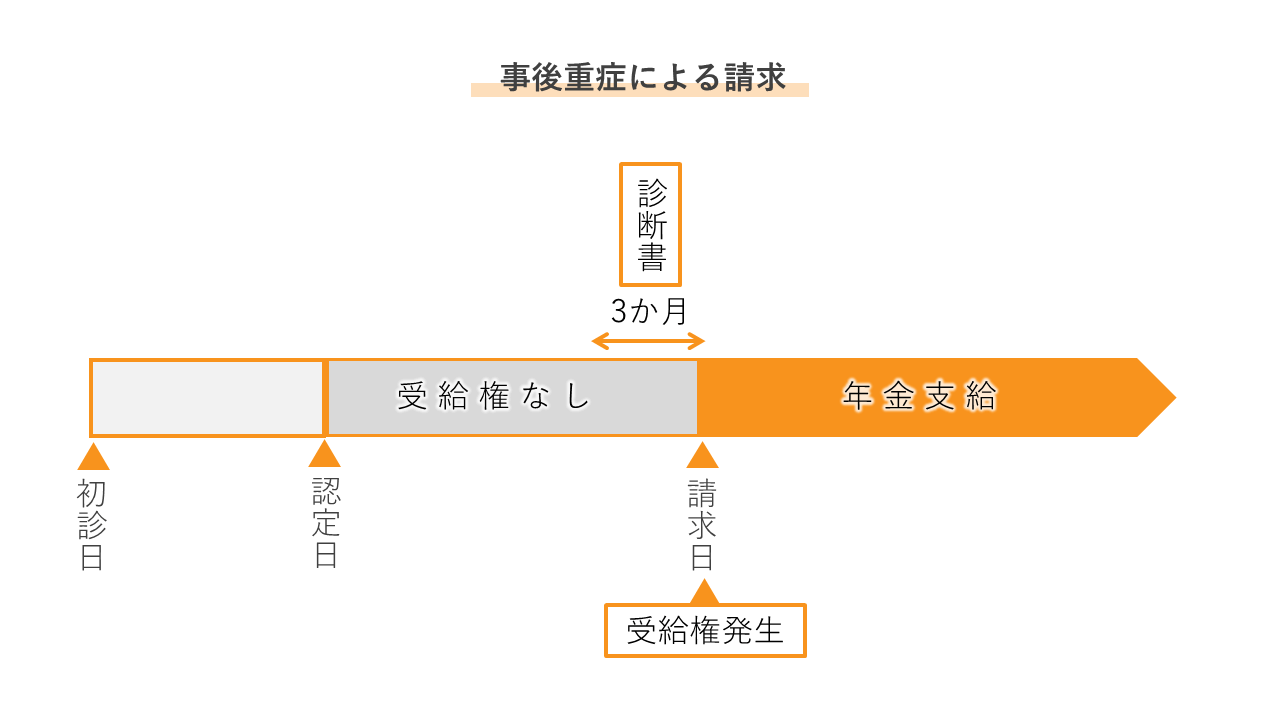

事後重症による請求の場合

障害認定日の頃に障害等級に該当する程度の状態ではなく、その後、障害等級に該当する程度に状態が悪化した場合は、悪化した時点で障害年金を請求することができます。これを事後重症による請求といいます。

また、前述したように、本当は障害認定日の頃からすでに状態が悪かったが、障害認定日から3か月の間に通院をしていなかったりその期間のカルテが廃棄されているなどの理由で、障害認定日から3か月以内の現症の診断書を用意できない場合も、事後重症による請求をすることになります。

事後重症による請求の場合は、請求日以前3か月以内の現症日の診断書1枚が必要です。

20歳前傷病による障害基礎年金の場合

初診日が20歳の誕生日の前々日よりも前にある障害年金のことを20歳前傷病による障害基礎年金といいます。

この場合は、20歳の誕生日の前日、または初診日から1年6か月後、いずれか遅い方が障害認定日になります。

この障害認定日から1年を経過する前に請求(本来請求)する場合は、障害認定日の前後3か月以内(6か月間)の現症日の診断書1枚が必要です。

_必要な診断書.png)

請求が障害認定日から1年以上たってから請求(遡及請求)する場合は、一般の遡及請求と同様に請求日以前3か月以内の現症日の請求書も必要になるので、合計で2枚の診断書が必要になります。

_必要な診断書.png)

障害認定日の頃に障害等級に該当する程度の状態ではなかったり、障害認定日の頃の診断書が用意できないなどの場合は、一般の事後重症による請求と同様に請求日以前3か月以内の現症日の診断書1枚が必要です。

_必要な診断書.png)

指定期間の診断書が入手できないとき

診断書の現症日が障害年金の請求に必要な現症日の期間から外れていたら、どうなるでしょうか。

多くの場合は、審査機関から診断書の取り直しを指示されます。あるいは、必要な現症日の診断書がないことを理由に請求を却下されることもあります。

したがって、できる限り指定期間内の現症日の診断書を用意する必要があります。

しかし、指定期間内に受診していなかったりその当時のカルテが廃棄されていたりなどの理由で、どうしても指定期間内の診断書を入手できないことがあります。

この場合の対応方法としては以下のようなものが考えられます。

- 指定期間に接近した前と後の現症日の診断書(2枚)を提出する

- ①に追加して補完資料を提出する

- 請求事由を変更する(障害認定日による請求を諦め、事後重症による請求に変更する)

方法①については、提出した2枚(前と後ろ)の診断書が本来の指定期間に接近した時期のものであれば、前後に挟まれた間の様子も推測しやすいことから、これで本来の診断書と同様に認めてもらえる可能性があります。(もちろん却下される可能性もあります。)

しかし、本来の指定期間から離れている時期の診断書しか用意できないようであれば、②の方法も併用する必要があります。

方法②における補完資料としては、例えば、指定期間に近い頃に受診していた医師に、「指定期間の前後の様子から、〇年〇月頃の状態は△△だったと思われる」といった意見書を頂いたり、あるいは指定期間内に他制度(障害者手帳など)のために作成された診断書を取り寄せたりなどの方法が考えられます。

このような補完資料を、審査機関がどのように判断するのかはケース・バイ・ケースです。

あくまでも本来の時期の診断書がなければ認定されない(請求が却下される)ことも充分考えられます。指定期間の頃の様子が推測できる資料をなるべく多く集めて提出する工夫が必要となります。

方法③による請求方法の変更は、ほとんどの場合、受給できる障害年金が大きく減額することになります。

まずは方法①や方法②を検討したうえで、どうしても資料が見つけられない場合に、やむを得ず請求方法を変更して事後重症による請求をすることになります。

診断書を依頼する際の留意点

診断書の料金

診断書を作成してもらうには、医療機関によって異なりますが、1枚あたり5,000円~20,000円の料金がかかります。さらに消費税もかかります。

精神科に通院している場合に、自立支援医療制度を利用して通常は3割負担の医療費が1割負担に軽減されている方もいらっしゃると思います。しかし、診断書は医療費ではないので軽減制度は適用されず、通常どおりの料金になります。

また、生活保護を受給している場合は、普段の医療費は自己負担がないケースも多いと思いますが、診断書の料金は別途対応が必要になります。担当の方に相談しましょう。

診断書の作成期間

診断書は「A3サイズ・両面」というボリュームのため、依頼してもすぐに手に入るわけではありません。

およそ1か月くらいかかることを念頭に、医療機関によってはさらに日数を要する場合もあると考えておきましょう。

診断書を依頼をする際にどれくらいの期間がかかりそうか、あらかじめ聞いておくと心構えができるかもしれません。

診断書の記載マニュアルがある

日本年金機構では、各診断書についての「記入上の注意」や「記載要領」を用意しています。

年金事務所等から診断書をもらう際に「記入上の注意」や「記載要領」を渡されたら、診断書と一緒に医師に渡しましょう。

参考資料をお渡しすることも検討しよう

診断書には、病気やケガの状態、検査結果、服薬状況などのほかに、診断書の種類によっては日常生活の様子、就労状況、福祉サービスの利用状況などを記入する欄もあります。

しかし、普段の短い診察時間では、日常生活の詳しい様子までは医師に伝えていないということはよくあります。

また、忙しそうな医師への遠慮や、できないことへの恥ずかしさから、医師に本当のことを言いだすことができないという方や、医師に対面すると緊張してしまい、上手く伝えることができないという方もいるかもしれません。

しかし、それでは、事実とは異なる(必要な部分が空欄の)診断書になってしまいかねません。

本来の様子を診断書に記載していただくために、診断書に記入すべき内容にあわせて、日常生活の様子などをまとめた参考資料(メモ)を事前に用意して、診断書の依頼時に一緒に医師にお渡しするとよい場合もあります。

診断書が封印されていたら

作成された診断書を、封筒に入って封印された状態で渡されることも多くあります。

「封を切ってしまったら診断書が無効になるのではないか?」と気になるところですが、開封しても問題ありません。

と言うよりも、封がしてあっても開封して内容を確認し、提出前には必ずコピーを取りましょう。

- 記入モレや明らかに誤った内容の記入がないかを確認するため

- 更新時の参考資料とするため

- 想定とは異なる認定結果になった際の検討資料とするため

記入モレや明らかに誤った内容の記入があった場合には、必要に応じて追記や訂正をお願いしましょう。

「訂正だなんて、そんなこと言いづらい…。」と感じるかもしれません。

しかし、記入モレや誤った内容の記入がある診断書では、審査の途中で返戻を受けたり、想定外の認定結果(低い等級での認定や不支給など)につながることもあります。明らかにおかしい場合には、勇気を出して事情を説明してみましょう。

また、障害年金はほとんどの場合、数年おきの更新(障害状態の再チェック)が必要です。更新時には診断書を提出します。この時に、前回提出した診断書のコピーがあるととても参考になります。

想定より低い等級での認定や不支給となった際には、なぜそのような認定になったのか、今後どのような方策を取るべきかを検討します。この時に、提出した書類(特に診断書)の控えがないと検討することができません。

診断書のコピーは必ず取っておきましょう。