こんにちは。障害年金の受給を応援している社会保険労務士の小川早苗です。このサイトでは障害年金に関する様々な情報をお伝えしています。

今回は障害認定日に関するお話です。

障害年金は、障害の状態であればすぐに受給できるわけではなく、早くても障害認定日まで待つ必要があります。では、この障害認定日とは何でしょうか。まずは障害認定日の定義について解説し、障害認定日の特例についてもご紹介します。

障害認定日の意味と定義

障害年金において、障害の程度の認定を行うべき日のことを「障害認定日」といいます。

原則の障害認定日は、初診日から起算して1年6か月を経過した日です。例えば、初診日が令和2年2月10日ならば、原則の障害認定日は令和3年8月10日です。

受診当初から障害の状態が非常に重たい場合もあると思います。このような場合はすぐに障害の程度を認定してもらって障害年金を受給したいですね。しかし、原則としては「障害認定日までは待ってください。」ということになります。(下で説明する特例に該当する場合は別です。)

なお、起算日である初診日の考え方については、以下の記事をご覧ください。

20歳前傷病の場合は早くても20歳に達するまで待つ

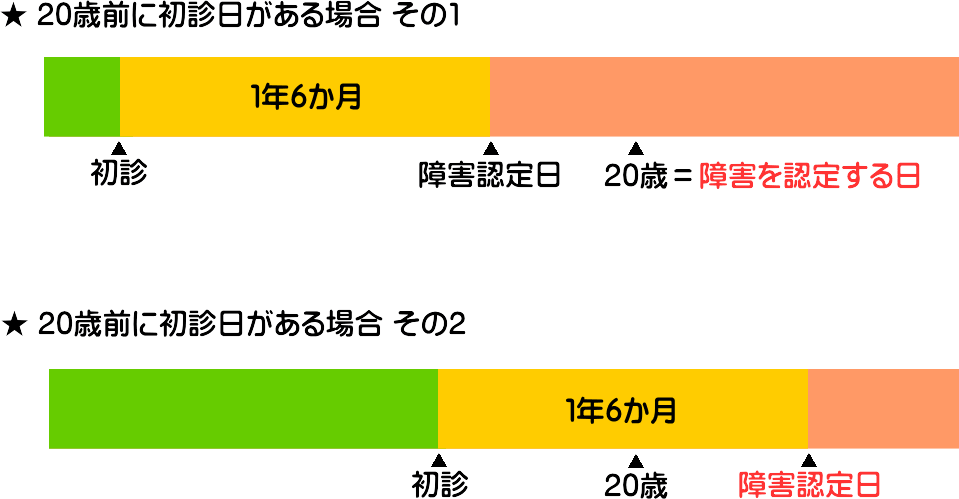

20歳前に初診日があり、かつ初診日から起算して1年6か月を経過した日も20歳前の場合は、障害の程度を認定する日が原則とは異なります。

この場合の障害の程度を認定する日は、20歳に達した日(20歳の誕生日の前日)になります。

例えば、平成20年1月10日生まれで初診日が令和2年2月10日の場合は、原則の障害認定日(令和3年8月10日)はまだ20歳前(13歳)です。したがって、20歳に達する日(令和10年1月9日)が障害の程度を認定する日になります。

ただし、同じく20歳前に初診日があっても、初診日から起算して1年6か月を経過した日が20歳を過ぎているのならば、原則どおり初診日から1年6か月を経過した日が障害認定日になります。

すなわち、20歳前に初診日がある場合は、早くても20歳に達するまでは待つ必要があるけれど、必ずしも20歳に達した日になるとは限らない(それ以降になる場合もある)ということです。

1年6か月より前に治った場合はどうなるか

障害認定日には例外があります。初診日から起算して1年6か月より前にその傷病が「治った」場合は、その治った日を障害認定日とすることになっています。

例えば、初診日が令和2年2月10日で令和3年3月20日に治った場合は、原則の障害認定日(令和3年8月10日)ではなく、治った日(令和3年3月20日)を障害認定日にすることができます。

すなわち、原則の障害認定日よりも早くなるということです。(障害認定日よりも後に治った場合は、遅くすることはせず、原則の障害認定日となります。)

なお、障害年金における「治った」には、一般的に考えるような「元どおりに治った」という概念だけではなく、その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含むこととされています。

もう少し正確に表現すると、障害年金における「治った」とは、「器質的欠損もしくは変形または機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき、または、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待しえない状態に至った場合」と定義されています。

傷病が治った(症状が固定した)かどうかの判断は、非常に厳密に判断されています。したがって、治ったものとして障害年金を請求しても、審査の結果、まだ治っていない(原則の障害認定日まで待ってください)と却下される場合もあります。

障害認定日の特例に該当すれば1年6か月後まで待つ必要はない

上で説明した「治った日」の具体例が「特例」です。

すなわち、「特例」に該当した場合はそれを「治った日」と捉え、その日が初診日から起算して1年6か月の経過前にある場合は、その特例に該当した日が障害認定日になります。

つまり、特例に該当する場合は、原則の障害認定日よりも早くなるということです。

- 咽頭全摘出の場合:全摘出した日

- 人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合:挿入置換した日

- 切断または離断による肢体の障害:切断または離断した日(障害手当金または旧法の場合は、創面が治癒した日)

- 脳血管疾患による機能障害:初診日から6か月経過した日以後であって、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき

- 在宅酸素療法を行っている場合:在宅酸素療法を開始した日(常時使用の場合)

- 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合:装着した日

- 心臓移植、人工心臓、補助人工心臓:移植した日または装着した日

- CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器):装着した日

- 胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管(ステントグラフトを含む)を挿入置換した場合:挿入置換した日

- 人工透析療法を行っている場合:透析を受け始めてから3か月を経過した日

- 人工肛門の増設または尿路変更術を施術した場合:造設または手術をした日から起算して6か月を経過した日(※1)

- 新膀胱を増設した場合:増設した日(※1)

- 現在の医学では、根本的治療方法がない疾病であり、今後の回復は期待できず、初診日から6か月を経過した日以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき

- 遷延性植物状態:その状態に至った日から起算して3か月を経過した日以降に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき(※2)

※1 人工肛門を増設し、かつ他にも該当する場合は、以下の日が障害認定日になります。なお、以下の場合であっても、該当日が初診日から起算して1年か6か月を超える場合は、原則どおり、1年か6か月を経過した日が障害認定日になります。

- 人工肛門を造設し、かつ新膀胱を造設した場合は、人工肛門を造設した日から起算して6か月を経過した日または新膀胱を造設した日のいずれか遅い日(初診日から起算して1年6か月を超える場合を除く)

- 人工肛門を造設し、かつ尿路変更術を施した場合は、それらを行った日のいずれか遅い日から起算して6か月を経過した日(初診日から起算して1年か6月を超える場合を除く)

- 人工肛門を造設し、かつ完全排尿障害状態にある場合は、人工肛門を造設した日または完全排尿障害状態に至った日のいずれか遅い日から起算して6か月を経過した日(初診日から起算して1年6か月を超える場合を除く)

※2 遷延性植物状態は、次の1.~6.に該当し、かつ、3か月以上継続しほぼ固定している状態において診断されます。なお、3か月の起算日は、遷延性植物状態の診断日ではなく、下記の6項目に該当した日です。

- 自力で移動できない

- 自力で食物を摂取できない

- 糞尿失禁をみる

- 目で物を負うが認識できない

- 簡単な命令には応ずることもあるが、それ以上の意思疎通ができない

- 声は出るが意味のある発語ではない

障害認定日のまとめ

障害認定日をまとめると下のようになります。20歳前に初診日がある場合だけは他と異なるので注意が必要です。

- 初診日から起算して1年6か月を経過した日

- 初診日から起算して1年6か月以内にその傷病が治った場合は、その治った日(症状が固定した日を含む)

- 初診日から起算して1年6か月以内に特例に該当する場合は、特例に該当した日

- 20歳前に初診日があり、かつ初診日から起算して1年6か月を経過した日が20歳前の場合は、20歳に達した日(20歳の誕生日の前日)

障害認定日の具体例

障害認定日の考え方について、以下の具体例で確認しましょう。

初診日:平成29年1月15日 → 1年6か月を経過した時点で治っていない

障害認定日:平成30年7月15日

初診日:平成29年1月15日 → 平成29年10月15日に症状が固定した

障害認定日:平成29年10月15日

初診日:平成29年1月15日 → 平成30年9月15日に症状が固定した

障害認定日:平成30年7月15日(症状固定日よりも原則の認定日の方が早いため)