こんにちは。障害年金の手続きを応援している社会保険労務士の小川早苗です。このサイトでは障害年金に関する様々な情報をお伝えしています。

今回は、障害年金を受給するための要件についてのお話です。

障害年金を受給するには、どのような要件を満たす必要があるのか、その具体的な内容を解説します。

3つの支給要件とは

障害年金を受給するには、満たすべき条件(支給要件)が3つあります。

- 「初診日」に関する要件・・・初診日における加入制度

- 「保険料の納付」に関する要件・・・初診日の前日における保険料の納付状況

- 「障害の程度」に関する要件・・・認定日(またはそれ以降)における障害の状態

障害年金の受給には、これらの支給要件を3つすべて満たしていることが必要です。

それぞれの要件について、順番に解説していきます。

要件1:「初診日」に関する要件

初診日の意味

初診日に関する要件の前に、まずは初診日の意味について確認しましょう。

障害年金における「初診日」とは、障害の原因となった傷病(病気やケガ)について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。

初診日について、正しい意味を知らずに勘違いをしているケースがあります。

例えば、治療の途中で傷病名(診断名)が変わったとしても、関連する症状について初めて医師等の診療を受けた日が初診日になります。こう考えてみると、自分が思っていたよりもずいぶん前が初診日になることがあります。

また、生来性の知的障害の場合は、出生日を初診日とすることになっています。

初診日に関する詳しい内容は、以下のページで解説しています。障害年金における初診日の正しい意味をしっかりと確認しておきましょう。

障害年金における初診日の正しい意味をご存じですか?

障害年金における初診日の正しい意味をご存じですか?

初診日に関する要件の内容

初診日に関する要件とは、初診日について、以下のいずれかに該当していることを指します。

以下のいずれかに該当していることが必要です。(いずれか1つに該当していればOKです。)

- 初診日に、国民年金または厚生年金保険の被保険者であること

- 過去に国民年金の被保険者だった人で、日本国内に住所を有し、初診日が60歳~65歳の誕生日の前々日までの間にあること(※)

- 初診日が20歳の誕生日の前々日までの間にあること

※ 老齢基礎年金を繰り上げ受給している方を除きます。

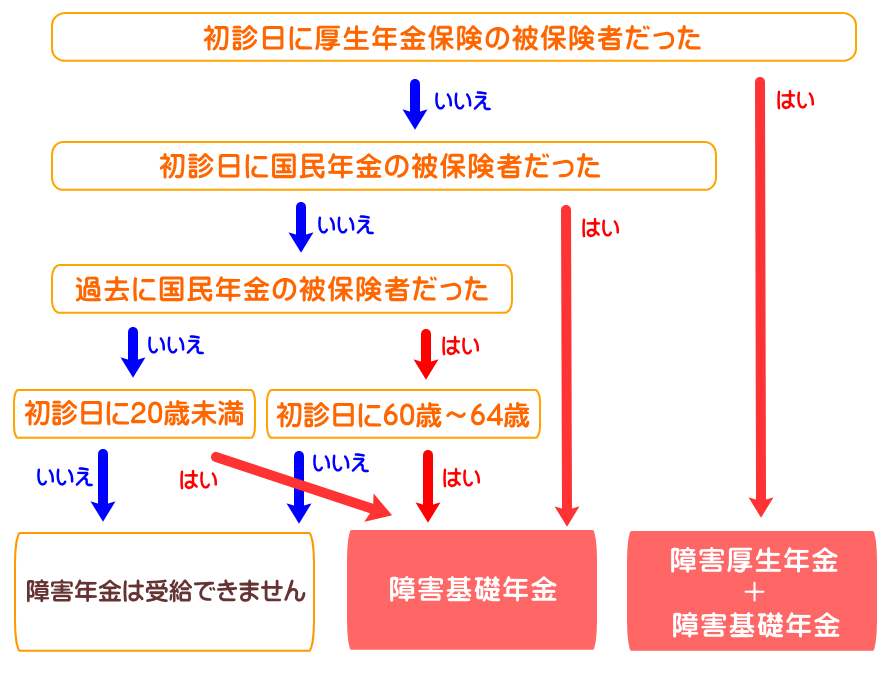

初診日と障害年金の種類との関係

初診日に、どの年金制度の被保険者であったかによって、支給の対象となる障害年金の種類が異なります。

- 初診日に国民年金のみの被保険者 → 障害基礎年金

- 初診日に厚生年金保険の被保険者 → 障害厚生年金+障害基礎年金

- 初診日に国民年金・厚生年金保険の被保険者ではないが、過去に被保険者だったことがあり、60歳~65歳の誕生日の前々日までの間に初診日がある → 障害基礎年金

- 初診日に国民年金・厚生年金保険の被保険者ではなく、20歳の誕生日の前々日までの間に初診日がある → 障害基礎年金

どの障害年金が受給の対象になるかは、下のフローチャートで確認してみましょう。

要件2:「保険料の納付」に関する要件

保険料納付に関する要件とは、初診日の前日において、以下のいずれかを満たしていることを指します。

初診日の前日において、以下のいずれかに該当していることが必要です。(いずれかを満たしていればOKです。)

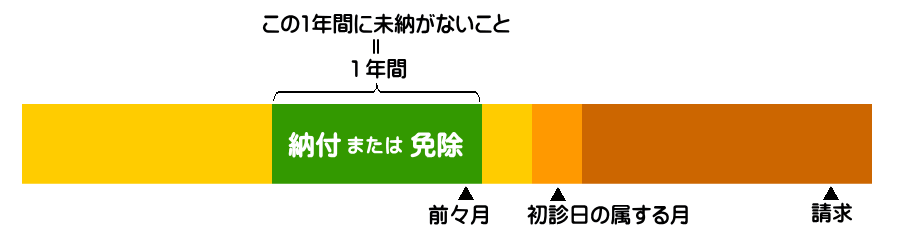

- 初診日の属する月の前々月までの直近1年間に、年金保険料の未納期間がないこと(令和8年3月31日までの特例措置)

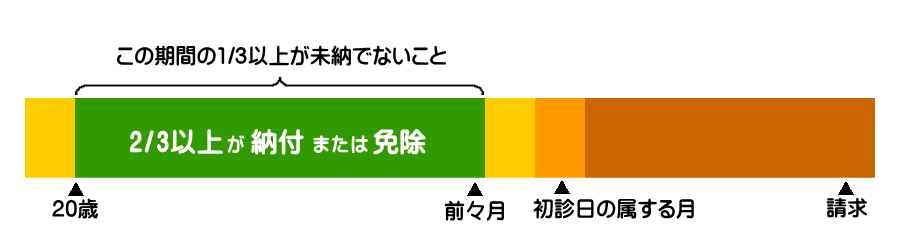

- 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間で、年金保険料の納付済期間と免除期間(納付猶予期間、学生納付特例を含む)を合わせた期間が3分の2以上あること

- ※ 初診日に被保険者でない場合は、被保険者であった月までさかのぼり、そこからの期間で考えます。

- ※ 初診日が平成3年4月30日以前の場合は要件が異なります。この場合は、「初診日の属する月の前々月まで」ではなく、「初診日の属する月前における直近の基準月(1月、4月、7月、10月)の前月まで」で確認します。

直近1年間に未納期間がないとは?

「初診日の属する月の前々月までの直近1年間に、年金保険料の未納期間がない」とは、「初診日の属する月の前々月までの直近1年間(12か月)」について、12か月すべてが保険料納付済期間、保険料免除期間、保険料納付猶予、学生納付特例のいずれかになっている状態を指します。

気をつけなければいけないのは、初診日の前日の段階で要件を満たしている必要があることです。

例えば、初診日を過ぎてから、過去にさかのぼって納付や免除申請をしても、それは納付済期間や免除期間とは扱われません。

納付済期間と免除期間を合わせた期間が3分の2以上あるとは?

「初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、年金保険料の納付済期間と免除期間(納付猶予期間、学生納付特例を含む)を合わせた期間が3分の2以上ある」とは、「年金制度に初めて加入した日」から「初診日の属する月の前々月」までの被保険者期間について、3分の2以上の期間が保険料納付済期間、保険料免除期間、保険料納付猶予、学生納付特例のいずれかになっている状態を指します。

気をつけなければいけないのは、初診日の前日の段階で要件を満たしている必要があることです。

例えば、初診日を過ぎてから、過去にさかのぼって納付や免除申請をしても、それは納付済期間や免除期間とは扱われません。

初診日の前日の状況で判断することに注意

保険料納付要件を見る際には、あくまでも初診日の前日の状況で判断することに注意しましょう。

保険料は、過去にさかのぼって納付をすることが可能です。また、保険料の免除や納付猶予などの申請も、過去にさかのぼって申請することが可能です。これらは、手続きが完了すれば、その期間は「納付済」や「免除」などの記録になり、老齢基礎年金の支給要件や支給額に反映されます。

しかし、障害年金の保険料の納付要件を見る際には、初診日を過ぎてからの納付や申請はノーカウント、すなわち「未納」との扱いになるのです。

被保険者記録を確認して、記録が「納付済期間」や「全額免除期間」などとなっていても安心せず、「いつ納付したか」「いつ免除申請したか」までしっかり確認しましょう。

20歳前傷病による障害基礎年金では納付要件は問われない

20歳の誕生日の前々日までに初診日があり、初診日のときに厚生年金保険の被保険者でもない場合は、保険料納付要件は問われません。

それは、国民年金の加入は20歳に達した日(20歳の誕生日の前日)であることと関係しています。

20歳の誕生日の前々日までに厚生年金保険の被保険者になったことがないのであれば、「初診日の属する月の前々月」までの期間は被保険者期間はありません。

被保険者期間がなければ、保険料は納付していないことが当たり前です。納付する必要がない期間について、納付要件を求めることはおかしい、という訳です。

要件3:「障害の程度」に関する要件

3つ目の要件は「障害の程度」に関する要件です。

ここで気になるのが、「いつの時点の状態をみるのか」という点と、「どの程度の障害状態であることが必要か」という点です。

いつの時点の状態をみるのか

初診日から1年6か月を経過した日、またはその前に傷病が治った場合は治った日のことを「障害認定日」といいます。

障害認定日の詳しい内容は下のページで解説していますので、具体的な内容はそちらでご確認ください。

障害年金における障害認定日とは何か?障害認定日の特例についても解説

障害年金における障害認定日とは何か?障害認定日の特例についても解説

支給要件の3つ目の「障害の程度」については、まずはこの「障害認定日」における障害の状態をみます。

障害認定日に要件を満たさない場合であっても、セカンドチャンスがあります。それが「65歳の誕生日の前々日まで」です。

以下のいずれかに該当していることが必要です。(いずれかを満たしていればOKです。)

- 障害認定日において、厚生労働省が定める「障害認定基準」に該当する程度の障害の状態にあること

- 障害認定日に上記を満たさない場合、障害認定日以降の65歳の誕生日の前々日までにおいて、厚生労働省が定める「障害認定基準」に該当する程度の障害の状態にあり、65歳の誕生日の前々日までに請求すること(※)

※ 老齢基礎年金を繰り上げ受給している方を除きます。

セカンドチャンス(障害認定日には要件を満たさず、65歳の誕生日の前々日までに要件を満たす場合)については、障害の程度が該当しているだけではなく、65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があることにも注意しましょう。

また、その前に老齢基礎年金を繰り上げ受給している場合は、このセカンドチャンスの権利を失います。老齢基礎年金を繰り上げ受給する場合は、この点のデメリットも十分に検討する必要があります。

どの程度の障害状態であることが必要か

障害の程度については、厚生労働省が定める「障害認定基準」に該当する程度の障害の状態にあることが必要です。

「障害認定基準」には、傷病や障害の種類ごとに細かく定められており、一概にはいえませんが、機能の障害や長期にわたる療養が必要なために日常生活や労働に困難がある場合に対象となる可能性があります。

「障害認定基準」は日本年金機構のページに掲載されています。

なお、障害認定基準の中で、障害等級ごとの障害の状態の基本を次表のように示されています。

障害の状態の基本(障害認定基準より)

| 1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。 例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。 |

|---|---|

| 2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。 例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。 |

| 3級 | 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。 また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。(「傷病が治らないもの」については 、第3の第1章に定める障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。) |

| 障害手当金 | 「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。 |

上表は、障害認定基準の中で障害状態の基本とされて示されているものです。

しかし、障害の種類や部位によっては、これに適合しないことが多くあるので、これは大体の目安と捉え、詳細は障害認定基準の中の障害別の項目で確認したほうがよいでしょう。

どの程度の障害であれば障害年金の要件を満たすのか、その詳細については、下の記事で解説しています。

障害年金の等級判定の仕組みを知っておこう

障害年金の等級判定の仕組みを知っておこう