こんにちは。障害年金の手続きを応援している社会保険労務士の小川早苗です。このサイトでは障害年金の受給に関する様々な情報をお伝えしています。

今回は、障害年金の申請で大切と言われている初診日を正しく証明する方法についてのお話です。

障害年金には初診日の証明が必要

障害年金を請求する際には、初診日を証明することが必要です。

なぜ、障害年金の請求に初診日の証明が必要なのでしょうか。それは、障害年金が支給される要件に初診日が関係しているからです。

障害年金で満たすべき3つの支給要件とは

障害年金で満たすべき3つの支給要件とは

初診日を証明できなければ、どんなに障害の状態が重くても、ちゃんと保険料を納めていても、障害年金の支給が受けられないこともあります。初診日がはっきりしないと、支給要件を満たしていることが確認できないからです。

したがって、何とか頑張って初診日を証明する必要があります。

初診日の定義など、初診日に関する詳しい内容は、下の記事で詳しく解説しています。

障害年金における初診日の正しい意味をご存じですか?

障害年金における初診日の正しい意味をご存じですか?

初診日を証明する方法【原則】

では、初診日はどのように証明するのでしょうか。

初診日の証明をする方法には、【原則】があります。

なかなか原則どおりにいかないこともあります。そのときは原則以外の方法で証明する手段を探しますが、まずは【原則】をしっかりと押さえましょう。

初診日を証明する原則の方法は、対象となる傷病について初めて診療を受けた医療機関に「受診状況等証明書」という書類を書いてもらい、それを年金請求書に添付することです。

初めて診療を受けた医療機関が作成した「受診状況等証明書」を年金請求書に添付すること

なんだ、それだけ? と思う方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、「受診状況等証明書を書いてもらえたから、もう大丈夫。」と思っていても、その内容に不備があることもあります。

受診状況等証明書が封筒に入って封印されていることもありますが、ちゃんと中身を確認して、必要な情報が記入されているか、初診日を証明するものとして十分なものであるか、よく確認しましょう。

※ チェックポイントは後述します。

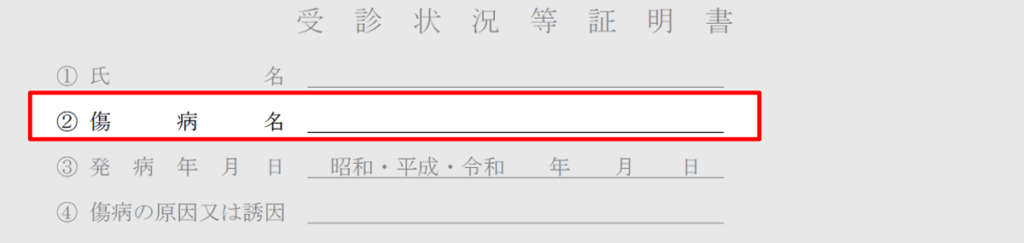

受診状況等証明書とは

「受診状況等証明書」とは、下のようなA4サイズの1枚の用紙です。

受診状況等証明書には次のような項目があります。

- 氏名

- 傷病名

- 発症年月日

- 傷病の原因又は誘因

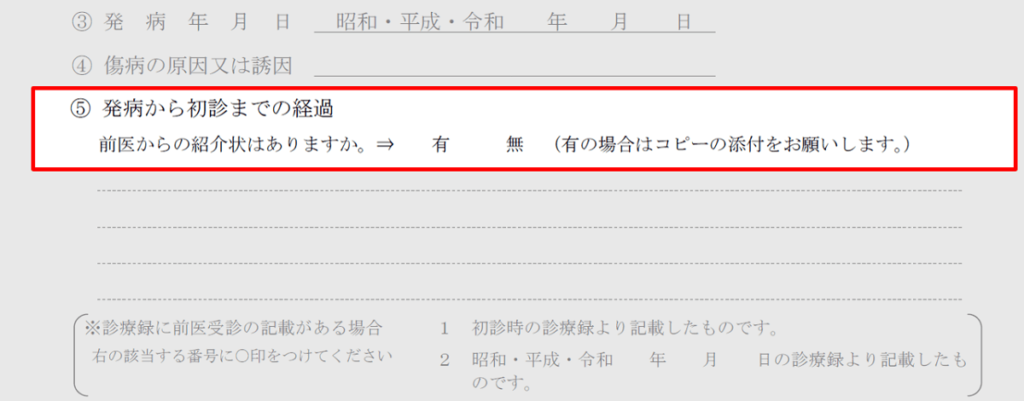

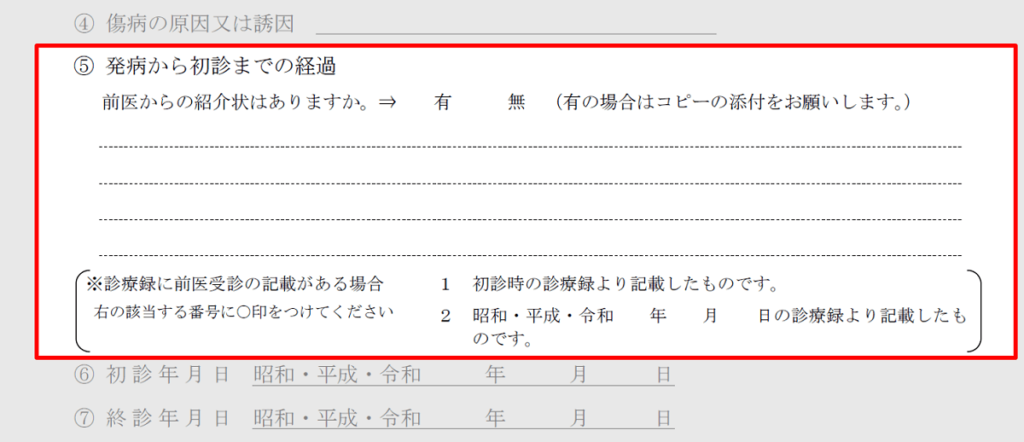

- 発病から初診までの経過 および 前医からの紹介状の有無

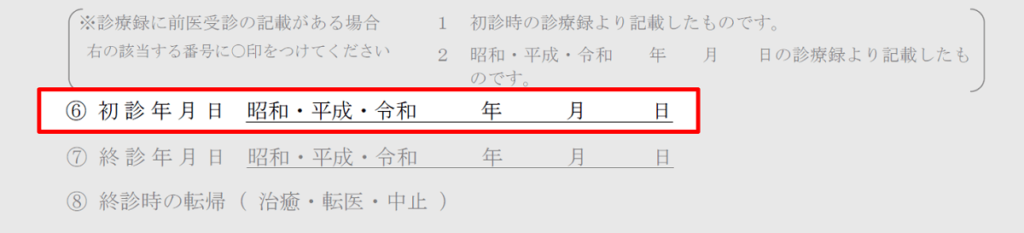

- 初診年月日

- 終診年月日

- 終診時の転帰(治癒・転医・中止)

- 初診から終診までの治療内容及び経過の概要

- 何を根拠に記載したか(診療録・受診受付簿・入院記録・本人申立て・その他)

受診状況等証明書のチェックポイント

さて、初めて診療を受けた医療機関に受診状況等証明書を記入してもらったら、以下の点を確認しましょう。

内容によっては、訂正や追記をしてもらう必要があったり、その受診状況等証明書だけでは足りなくて追加の資料が必要だったりする場合があります。

空欄の項目はないか

全ての項目が記入されていることを確認しましょう。

例えば、「④傷病の原因または誘因」がハッキリしないこともありますが、未記入のままにせず「不明」「不詳」などと記入してもらいましょう。

「② 傷病名」は現在の傷病名と異なっていても構わない

傷病名は、初診から現在までの間に変わることがあります。あるいは、最初は診断名がつかず、転院先の精密検査によって診断名がつくこともあります。

したがって、診断書の傷病名とは異なる傷病名が記載されていても構いません。

あるいは、「○○症の疑い」「○○状態」など、はっきりとした傷病名がついていなくても構いません。

「⑤発病から初診までの経過」や「⑨ 初診から終診までの治療内容及び経過の概要」の内容や、別に用意する「病歴就労状況等証明書」(自分で作成して提出する書類の一つです)など、それぞれの内容から総合的に判断して、請求傷病に関連した症状に関する受診であることが読み取れれば大丈夫です。

もちろん、請求する傷病と全く関係のない症状についての受診では、その受診を初診日とは認められません。

「⑤ 前医からの紹介状はありますか」で有に〇がついていた場合

「前医からの紹介状はありますか」で「有」にあるがついている場合は、その紹介状のコピーを添付してもらいましょう。

なお、紹介状があるということは、この受診状況等証明書を作成した医療機関よりも前に受診した医療機関があったことになります。

紹介状を作成した医療機関をA病院、受診状況等証明書を作成した医療機関をB病院として考えてみましょう。

紹介状の内容をよく確認してみた結果、A病院での受診の方が初診日であると判断できる場合には、本来はA病院に受診状況等証明書を作成してもらう必要があります。

したがって、B病院が作成した受診状況等証明書では、初診日の証明としては不十分ということになります。

なお、本来の初診であるA病院からは受診状況等証明書が取得できず、B病院など転院先(2番目や3番目の医療機関)からの受診状況等証明書で初診日を証明する方法もあります。その方法で証明するために取得した受診状況等証明書の場合は、逆に紹介状があった方が良いです。

詳細は以下の記事をご参照ください。

証明書を書いてもらえない!?障害年金の初診日証明でつまずいたら

証明書を書いてもらえない!?障害年金の初診日証明でつまずいたら

「⑤ 発病から初診までの経過」で前医の記載がある場合

紹介状が「無」でも、紹介状なしで転院することはあります。

⑤欄の中に前医での受診があったことを示す内容が書かれている場合は、もっと前に受診した医療機関があったことになります。

これも、上述の「⑤ 前医からの紹介状はありますか で有に〇がついていた場合」と同様に、前医に受診状況等証明書を作成してもらう必要があります。

「⑥ 初診年月日」に記載はあるか

この日が初診日になります。空欄ではないことを確認しましょう。

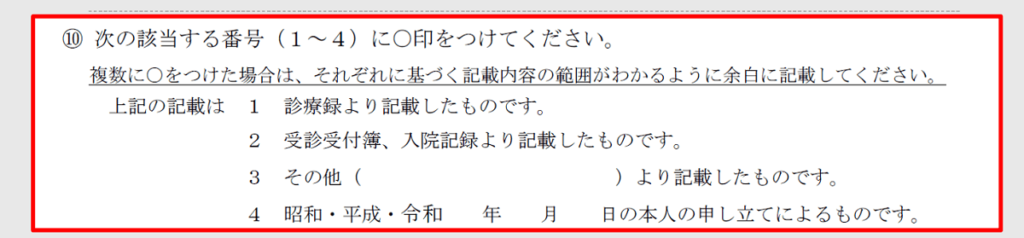

「⑩ 次の該当する番号(1~4)に〇印をつけてください」で「1」に〇がついているか

「1 診療録より記載したものです」に〇がついていれば大丈夫です。

「2 受診受付簿、入院記録より記載」「3 その他より記載」「4 本人の申し立てよるもの」に〇がついている場合は、この受診状況等証明書だけでは初診日の証明としては不十分なことが多いです。他の書類も併せて提出できるように準備が必要です。

詳しくは別の記事で解説しています。

【参考】証明書を書いてもらえない!?障害年金の初診日証明でつまずいたら

初診の医療機関で受診状況等証明書が取得できない場合

受診状況等証明書を取得しようとしても、カルテが廃棄されていたり、医療機関が廃院していたりなど、何らかの理由で初診の医療機関に受診状況等証明書を作成してもらえない場合があります。

また、受診状況等証明書は作成してもらえたものの、前医があると記載されていたり、診療録以外の資料から作成されたものだったりして、これだけでは不十分な場合もあります。

原則どおりに初診の医療機関の受診状況等証明書が取得できない場合は、他の方法で初診日を証明します。あきらめる前に、他に方法がないか検討してみましょう。

証明書を書いてもらえない!?障害年金の初診日証明でつまずいたら

証明書を書いてもらえない!?障害年金の初診日証明でつまずいたら

受診状況等証明書を省略できるケース

ここまで、受診状況等証明書の説明をしましたが、受診状況等証明書の添付が不要なケースがあります。

- 「初診の医療機関」と「診断書を作成する医療機関」が同一の場合

- 生来性の知的障害を請求傷病として年金を請求する場合

この2つのケースでは、受診状況等証明書を省略することができます。

ただし、それぞれ下で説明する条件を満たしていることが必要です。両方とも「診断書」の記載内容が関係しますので、診断書を入手したら下記の条件を満たしていることを確認しましょう。

初診と診断書作成の医療機関が同一の場合

「初診の医療機関」と「診断書を作成する医療機関」が同じ場合は、診断書が受診状況等証明書の内容を兼ねることになります。つまり、診断書によって初診日を証明することができるので、診断書とは別に受診状況等証明書を用意する必要がないのです。

この場合、診断書のなかの、以下の2つの日付をチェックします。

- ①の傷病のために初めて医療機関を受診した日

- ⑧診断書作成機関における初診日所見|初診年月日

この2つの日付が等しいことを確認しましょう。この等しい日が初診日になります。

等しくなければ初診日が証明できたことになりませんので、原則どおり、受診状況等証明書が必要になります。

知的障害を請求傷病とする場合

生来性の知的障害については、「初診日=出生日」とするルールがあるため、受診状況等証明書を省略することが出来ます。

この場合、診断書の「①障害の原因となった傷病名」に「知的障害」(または精神発達遅滞)と記入されていることを確認しましょう。

なお、知的障害をお持ちの方であっても、知的障害以外の傷病を原因とした障害について請求する場合は、原則どおり受診状況等証明書が必要です。

例えば、知的障害の方が視力障害を請求傷病として障害年金を請求する場合は、視力障害について初めて受診した医療機関について初診日の証明が必要になります。

「初診日=出生日」のルールが適用される知的障害は生来性の場合です。出生後の高熱が原因など、生来性ではない知的障害の場合には、このルールは適用されません。したがって、原則どおりの受診状況等証明書が必要です。

参考リンク

平成27年10月1日から障害年金の初診日を確認する方法が広がります|日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/13.pdf

初診日の確認|日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/02-09.pdf

受診状況等証明書を提出するとき|日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/shindansho/20140421-20.html

「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」の一部改正について(平成31年2月1日・年管管発0201第8号)|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3901&dataType=1&pageNo=1

障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて(平成27年9月28日・年管管発0928第6号)|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1413&dataType=1&pageNo=1