障害年金をひと言で表現すると

障害年金とは、ひと言で簡潔に表現すれば、「一定の障害状態などの要件を満たす方が支給を受ける公的年金」のことです。

これだけ言われても「???」だと思います。

障害者手帳を持っている人が受け取る年金でしょ?

一定の障害状態って、どの程度の状態をいうの?

障害状態さえ該当すれば支給されるの?

要件を満たせば連絡がくるの?

公的年金ってどういうこと?

子ども(障害児)ももらえるの?

いくらもらえるの?

(下の方に回答があります。)

すべてを正確に把握することは大変かもしれませんが、概要だけでも知っておくと、いざというときに安心です。

ここでは、障害年金の概要についてご説明します。

障害年金は公的年金のひとつ

一般的に「年金」というと、高齢になると支給される年金のことを思い浮かべる人が多いと思います。それは「老齢年金」です。

年金は、老齢年金だけではありません。

老齢年金の他にも障害年金と遺族年金があります。これら3つを合わせて「公的年金」といいます。

- 老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)

- 遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)

- 障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)

そもそも公的年金とは

それでは、そもそも公的年金とはどういう年金のことを指すのでしょうか。

公的年金とは、「国が管理・運営している年金制度」から支給される年金のことです。

なぜ、国は年金制度を管理・運営しているのでしょうか。

それは、国には、日本国憲法第25条にのっとり、国民が健康で文化的な最低限度の生活を営めるように社会福祉などを推し進める責務があるからです。

国は、その責務を果たすため、国民が高齢、病気、ケガなどの理由で収入を得るのが困難になったり、家計を支える者が亡くなったりした際に、経済的な支援として年金を支給する仕組みを整えています。

これが公的年金です。

公的年金には2種類の制度がある

公的年金を支給するために、国は2つの年金制度(国民年金と厚生年金保険)を管理・運営しています。

それぞれの制度には、それぞれ加入要件が定められています。そして、加入要件に該当する場合には必ず加入することになっています。

各制度の概要は下表のとおりです。

2つの公的年金制度の概要

| 国民年金 | 厚生年金保険 | |

|---|---|---|

| 加入者 | 20歳~59歳の日本居住者 | 企業等に勤務し一定の加入要件を満たす者 (勤務時間などに関する要件がある) |

| 保険料額 | 全員が同一の額(約16,500円/月) (免除や納付猶予の制度あり) | 報酬に比例した額 (企業と折半して負担) |

| 支給要件 | ・高齢 ・死亡 ・一定の障害状態 | ・高齢 ・死亡 ・一定の障害状態 |

| 年金の種類 | ・老齢基礎年金 ・遺族基礎年金 ・障害基礎年金 | ・老齢厚生年金 ・遺族厚生年金 ・障害厚生年金 |

| 年金の支給額 | 一定額 | 報酬に比例した額 |

年金加入者は保険料の納付が必要

公的年金は、いわゆる保険のしくみで運営されています。

保険とは、「大勢の加入者があらかじめ公平に保険料を負担しあい、もしものことが起きたときに給付を受ける仕組み」のことです。

したがって、年金制度の加入者は、保険料を納付することが必要です。

「将来ちゃんと年金がもらえるかどうか分からないのに、保険料を納付するのは嫌。だから加入したくない。」と考える人もいます。

しかし、日本では、加入要件に該当する場合には必ず年金制度に加入して、保険料を納付することが法律で定められています。

ただし、国民年金に関しては、保険料の納付が困難な場合には、届出をすることによって、納付そのものが免除されたり、納付困難な状況が改善するまで納付が猶予されたりする制度が用意されています。

保険という考え方からすると、加入者が負担しあった保険料だけを原資として年金を支給するのが本来の姿です。

しかし、実際にはそれだけでは十分な額を支給できないので、原資のおよそ半分は税金で賄われています。すなわち、保険料と税金で年金制度は運営されています。これが「公的」年金たるゆえんです。

要件に該当すると年金が支給される

上で述べたように、年金制度の目的は、高齢、病気、ケガ、家計を支える者の死亡などの際に、経済的な支援として年金を支給することです。

加入者が年金の支給要件に該当したときには、あらかじめ定められていた約束に則って年金が支給されます。

支給要件は、年金の種類ごとに細かく定められています。例えば、老齢基礎年金の支給要件の一つは「65歳に達したこと」です。

支給要件については後述します。

障害年金の受給には請求の手続きが必要

公的年金は、支給要件を満たしていれば当然に支給を受ける権利があります。これを受給権といいます。

しかし、実際に年金を受け取るには、受給する権利があることを自ら主張し、権利があることを実施機関(年金制度を取り扱っている機関)に確認してもらう必要があります。

この「権利があることの確認作業をしてください」と要求する行為のことを裁定請求(略して請求)といいます。

すなわち、たとえ支給要件を満たしていても、請求を行わないと支給が始まりません。

受給するには請求が必要です。何もしないで待っていても、自動的に支給されることはありません。これは、障害年金だけではなく、老齢年金や遺族年金も含めて、公的年金すべてに言えます。

しかも、早く請求しないと、5年以上過去の分は「受給する権利はあったが、支給を受ける権利(支分権)が時効を迎えて消滅したため、その期間については支給できません。」ということが起こります。もらえるはずだったものが、もらえなくなるのです。

では、年金をどのように請求するかというと、具体的には、年金制度を取り扱っている市町村役場や年金事務所の窓口をとおして「請求書」を提出することになります。また、請求書を提出する際には、受給要件を満たしていることを示す証拠(診断書などの添付書類)も一緒に提出します。

請求手続きの流れについては下の記事で紹介しています。

障害年金の請求手続きの流れを知っておこう

障害年金の請求手続きの流れを知っておこう

障害年金はには3つの支給要件がある

公的年金は、それぞれに決められた支給要件があり、年金の支給を受けるには支給要件を満たしていることが必要です。

請求しても、確認の結果、要件を満たしていないことが分かれば(または要件を満たしているかどうかが確認できなければ)、その請求は棄却(または却下)され、年金は支給されません。

では、支給要件とはどのような内容なのでしょうか。

主な内容としては、老齢年金は「65歳などの一定の年齢に達したこと」、遺族年金は「親や配偶者などが死亡したこと」、そして障害年金は「一定の障害状態にあること」が要件となっています。(これら以外にも細かな支給要件があります。)

「年齢に達したこと」や「死亡したこと」という要件は、非常に明確なので判断がしやすいといえます。

これらと比較して、障害年金の要件である「一定の障害状態にあること」とは、どのような状態なら要件に該当するのか、その判断は難しそうです。

そのほかにも、障害年金の支給を受けるためには、この「障害の程度(一定の障害状態)」に関する要件のほかに、「初診日」に関する要件と「保険料の納付」に関する要件があります。

障害年金の受給には、この「3つの支給要件」をすべて満たすことが必要です。支給要件については下記の記事で詳しく解説しています。

障害年金で満たすべき3つの支給要件とは

障害年金で満たすべき3つの支給要件とは

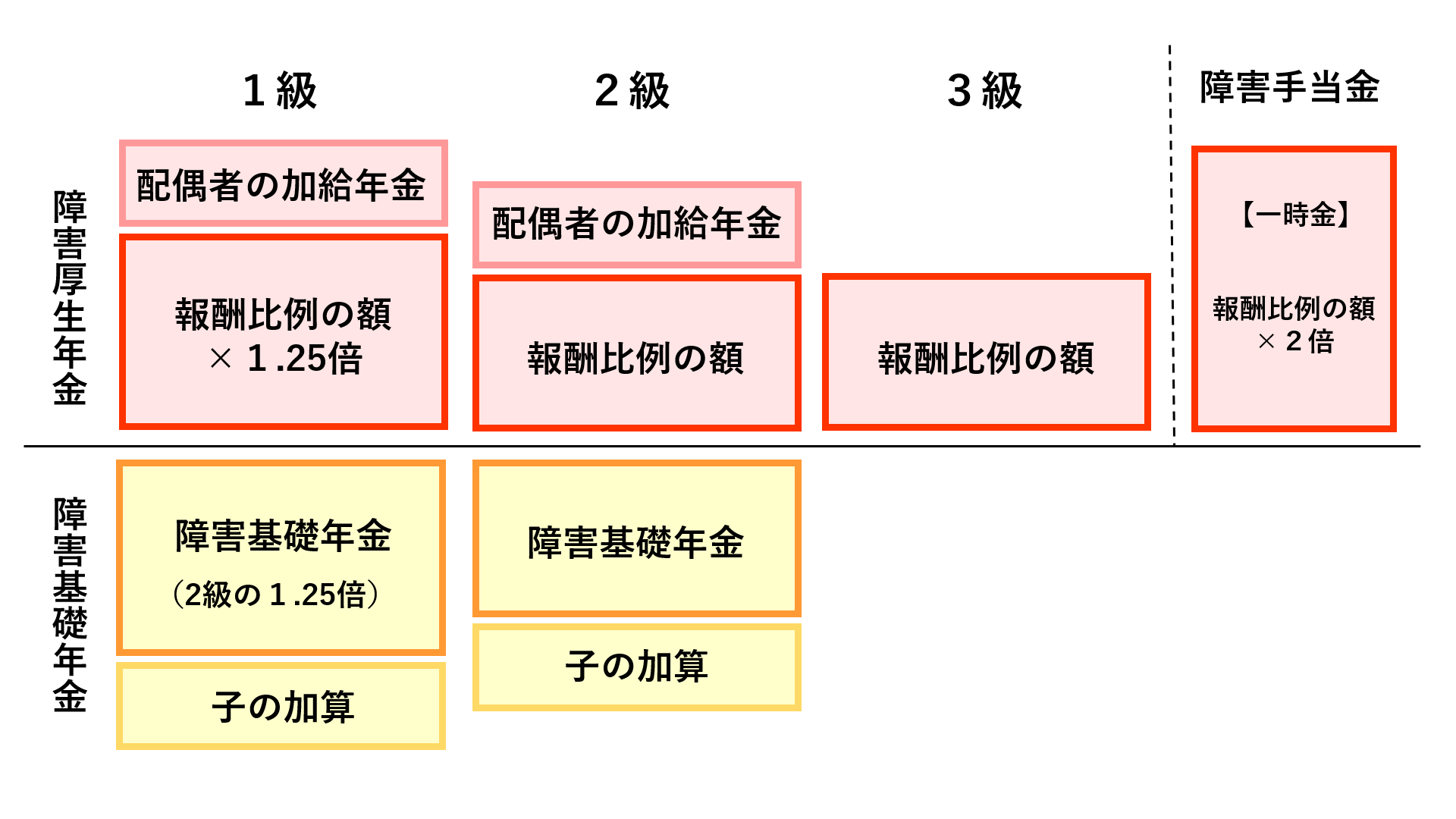

障害年金の額

障害年金の請求をして、無事に支給されることになったら、果たしていくらもらえるでしょうか。

障害年金は、障害の程度(等級)によって額が異なり、これに加算がついたり、給与額に比例した額になったりなど、状況によって障害年金の額が異なります。

対象者が比較的多い「障害基礎年金2級(加算なし)」の例では、年額で約78万円(月額に換算すると約65,000円)です。

1級の障害厚生年金(合わせて障害基礎年金)を受給し配偶者や子どももいる場合には、年額で200万円をこえるケースもあります。

年金は、2か月に一度、2か月分ずつに分けて支給されます。例えば、4月分と5月分を合計した額が6月に支給されます。

過去にさかのぼって受給権が認められた場合は、一番最初の支給時に、5年分を限度に未支給となっていた分が一括して支給されます。

具体的な額については、下の記事で計算方法を紹介しています。

障害年金はいくら?支給額の例と計算方法

障害年金はいくら?支給額の例と計算方法

障害年金の疑問への回答

最初にいくつかの疑問を挙げました。それらに簡単に回答します。

簡単な回答すぎてモヤモヤが残るかもしれませんが、詳細については他のページで詳しく解説しています。

- 障害者手帳を持っている人が受け取る年金でしょ?

- 障害年金の支給に障害者手帳の有無は関係ありません。障害者手帳を持っていなくても障害年金を受給している方は大勢いらっしゃいます。

- 一定の障害状態って、どの程度の状態をいうの?

-

国民年金法施行令・厚生年金保険法施行令に定められた等級に該当する程度です。なお、障害者手帳の等級とは異なります。

障害年金の等級判定のしくみ

障害年金の等級判定のしくみ

- 障害状態さえ該当すれば支給されるの?

-

初診日、保険料の納付、障害状態の3つの要件があります。

障害年金で満たすべき3つの支給要件とは

障害年金で満たすべき3つの支給要件とは

- 要件を満たせば連絡が来るの?

-

連絡はきません。待っていても支給は始まりません。障害年金の支給を受けるには本人からの「請求」が必要です。

障害年金の請求手続きの流れを知っておこう

障害年金の請求手続きの流れを知っておこう

- 公的年金ってどういうこと?

- 「国が管理・運営している年金制度」から支給される年金のことを公的年金といいます。老齢年金、遺族年金、障害年金の3種類あります。

- 子ども(障害児)ももらえるの?

- 一般的には最短で20歳からです。例外として、20歳になる前に厚生年金保険に加入していた本人が障害を負ったケースで20歳前から支給されることもあります。

- いくらもらえるの?

-

障害年金の額は、等級、家族構成、種類(障害基礎年金か障害厚生年金か)によって異なります。

障害年金はいくら?支給額の例と計算方法

障害年金はいくら?支給額の例と計算方法

障害年金に関する情報まとめ

公的機関へのリンク

- 年金事務所の検索 全国の相談・手続き窓口|日本年金機構

- 年金事務所の予約方法 予約相談について|日本年金機構

- 日本年金機構の障害年金のポータルサイト 障害のある方|日本年金機構

- 障害認定基準(公式ページ) 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準|日本年金機構

障害年金の基礎知識

障害年金の請求手続き

障害年金の審査は本当に厳しくなった?厚労省が調査結果を公表

【様式集】障害年金の請求・届出の様式一覧

【様式変更】障害年金の請求書が新様式へ

障害年金の申請時に何年度分の所得証明書を添付すればよいかを解説

障害年金の初診日について

障害年金における初診日の正しい意味をご存じですか?

証明書を書いてもらえない!?障害年金の初診日証明でつまずいたら

第三者証明を初診日の資料とするときの注意点

受診状況等証明のココをチェック!障害年金の初診日を正しく証明しよう

障害年金に関連する公的サービス

精神障害・発達障害・知的障害と障害年金

精神の障害年金で外せない等級判定ガイドラインとは

精神の障害年金における等級判定はどのような基準で判定されるのか

精神の障害年金における日常生活能力の判定とは

精神の障害年金は本当に目安どおりの障害等級に認定されるのか

受給事例

事例45【双極性障害】障害厚生年金2級に認定された事例

事例44【知的障害】障害基礎年金1級に認定された事例

事例43【房室ブロック】障害厚生年金3級に認定された事例

事例42【発達障害】障害基礎年金2級に認定された事例